柴灣舊相片

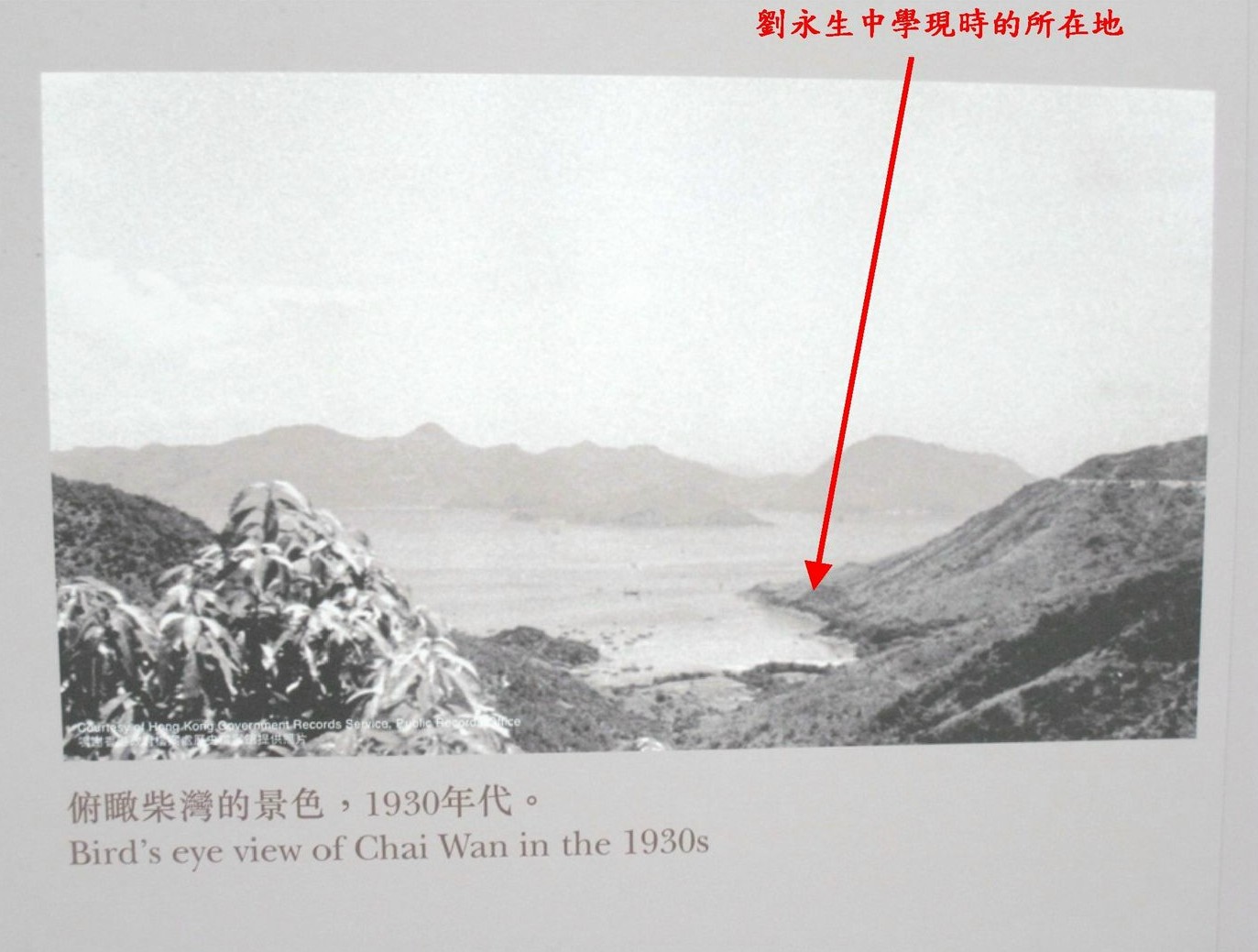

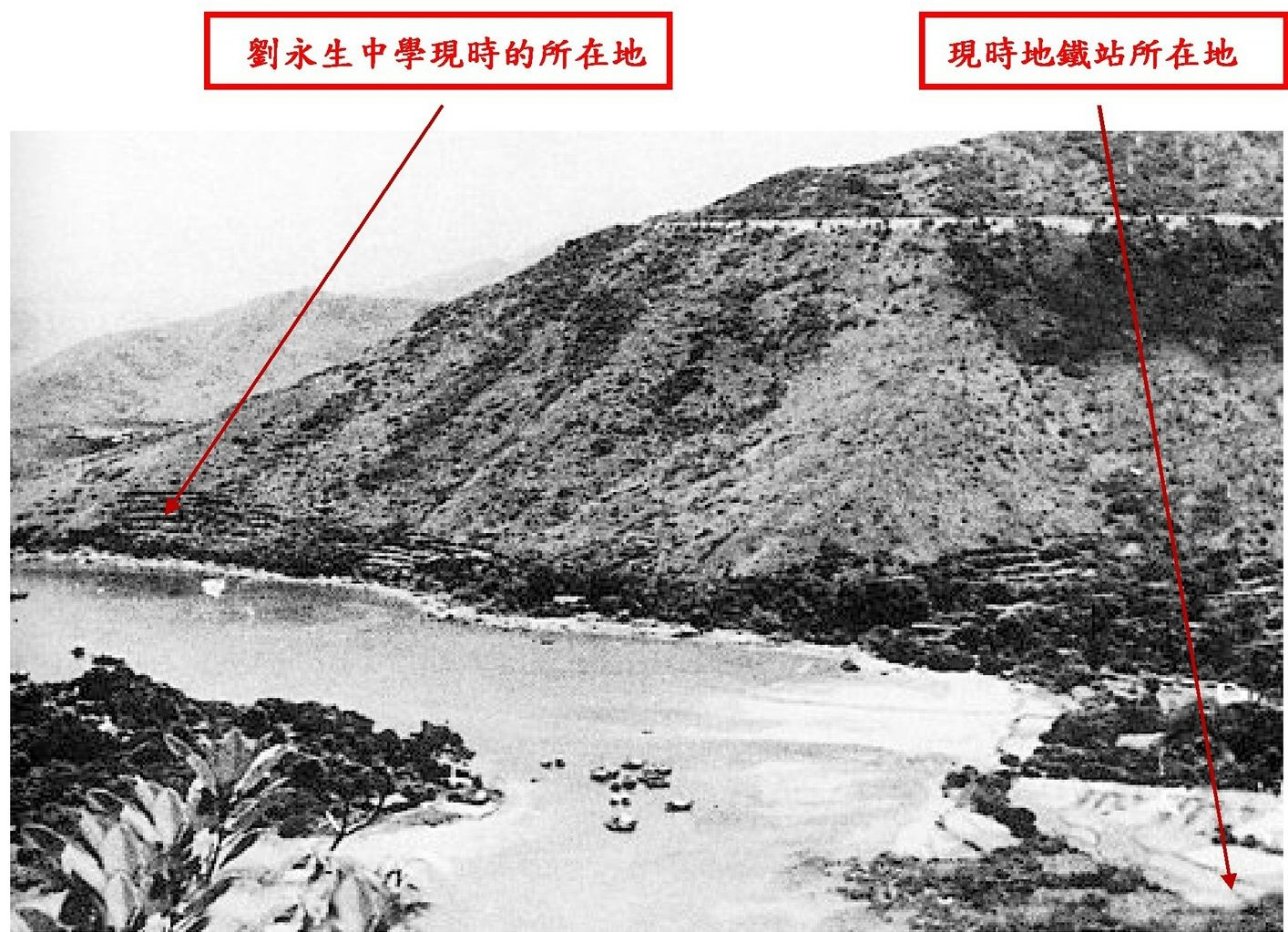

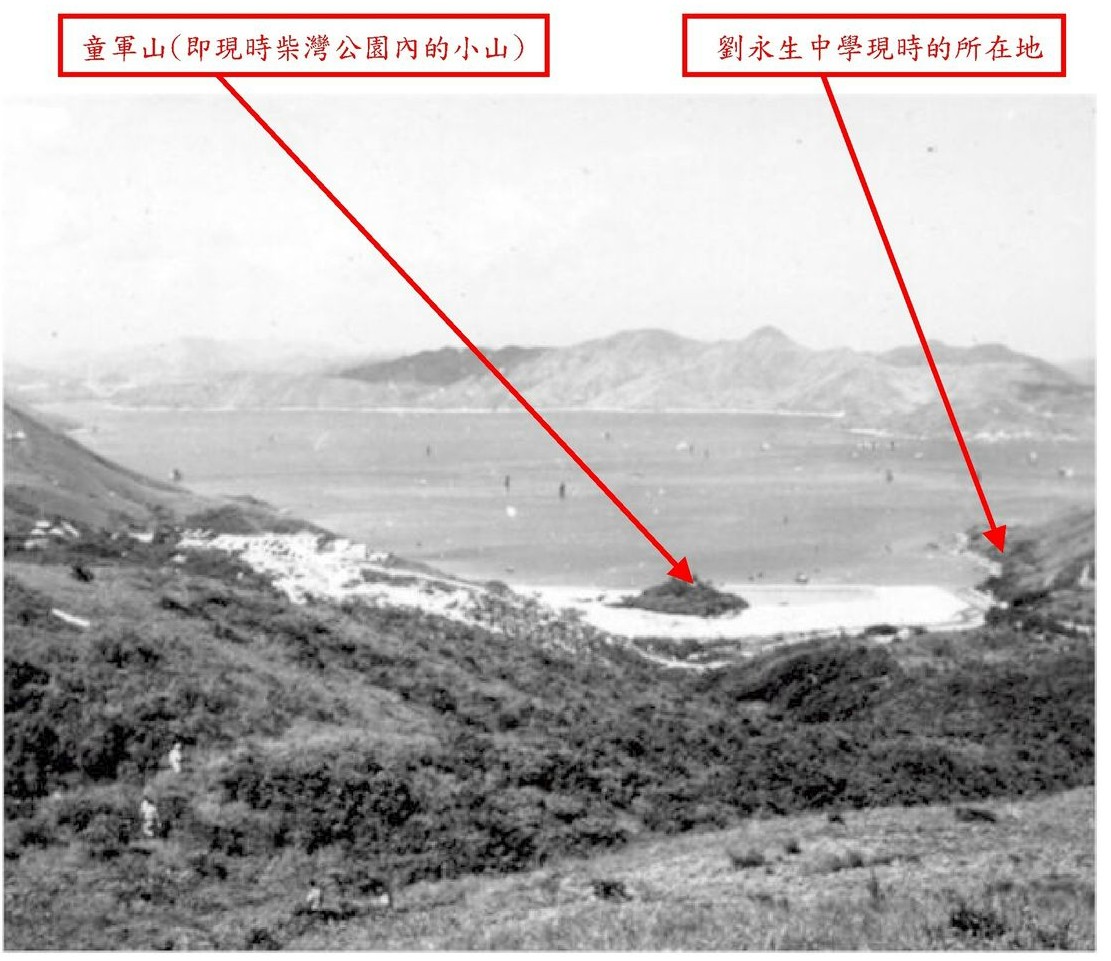

1930年代柴灣海灣(一)

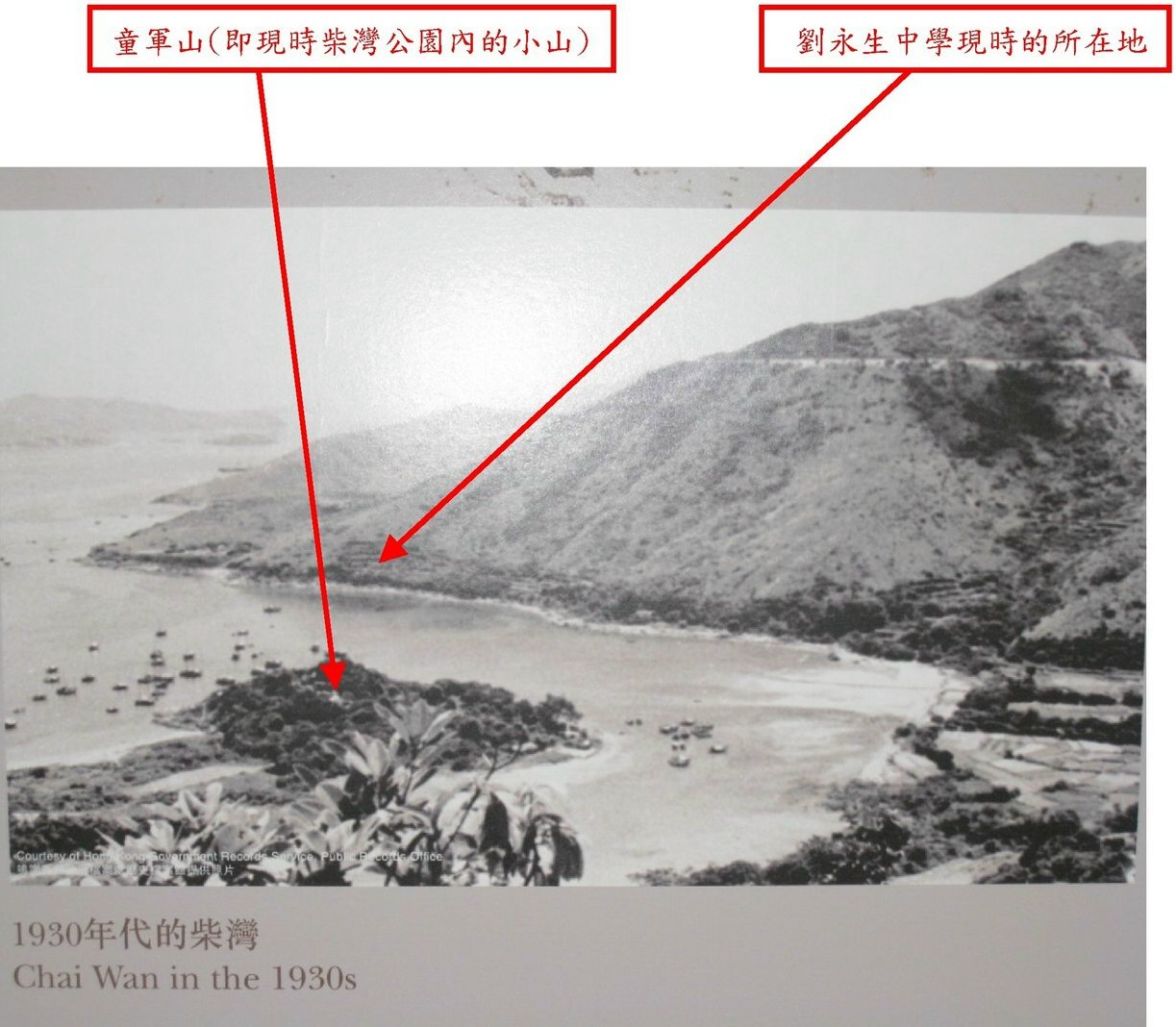

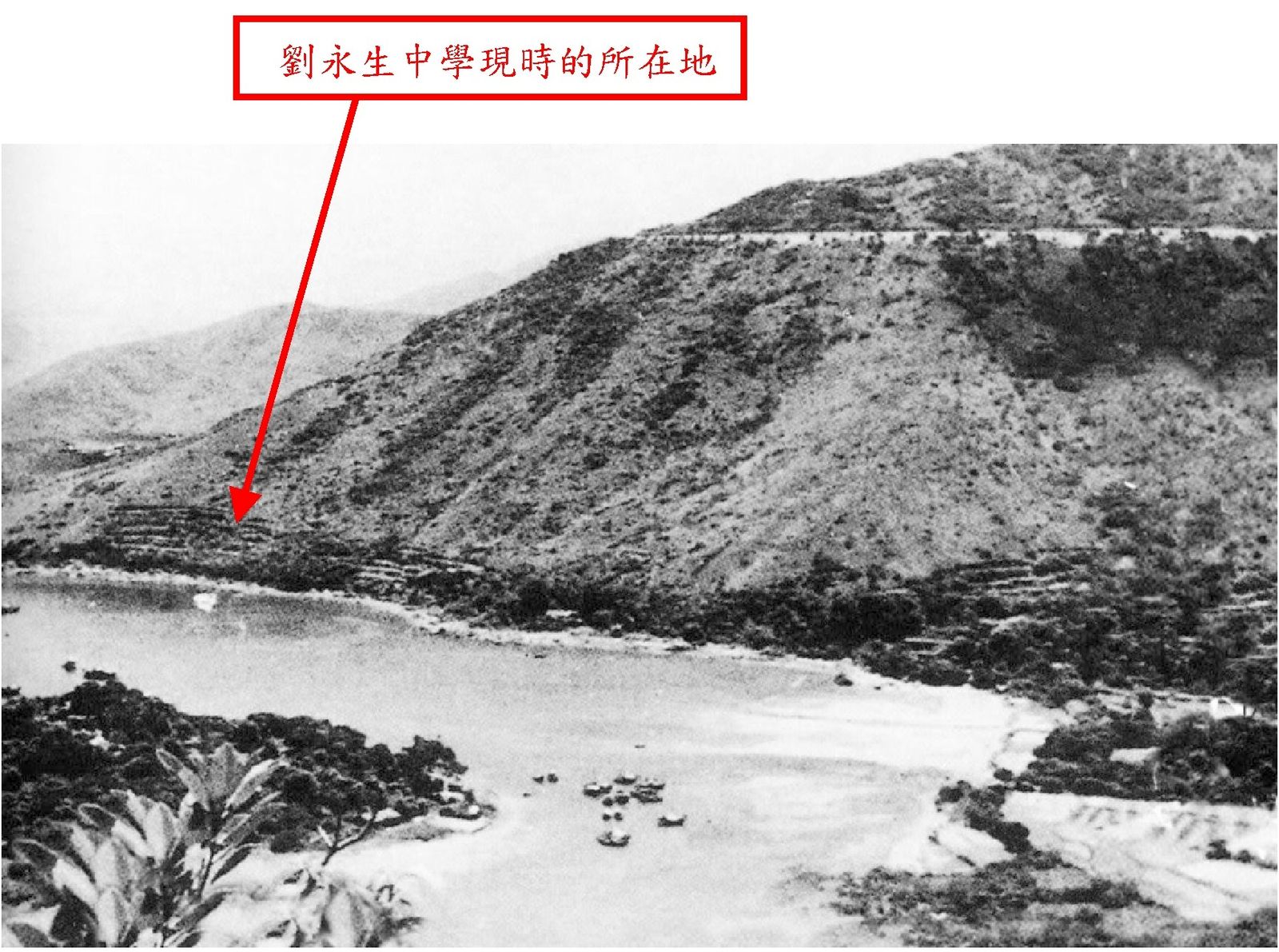

1930年代柴灣海灣(二)

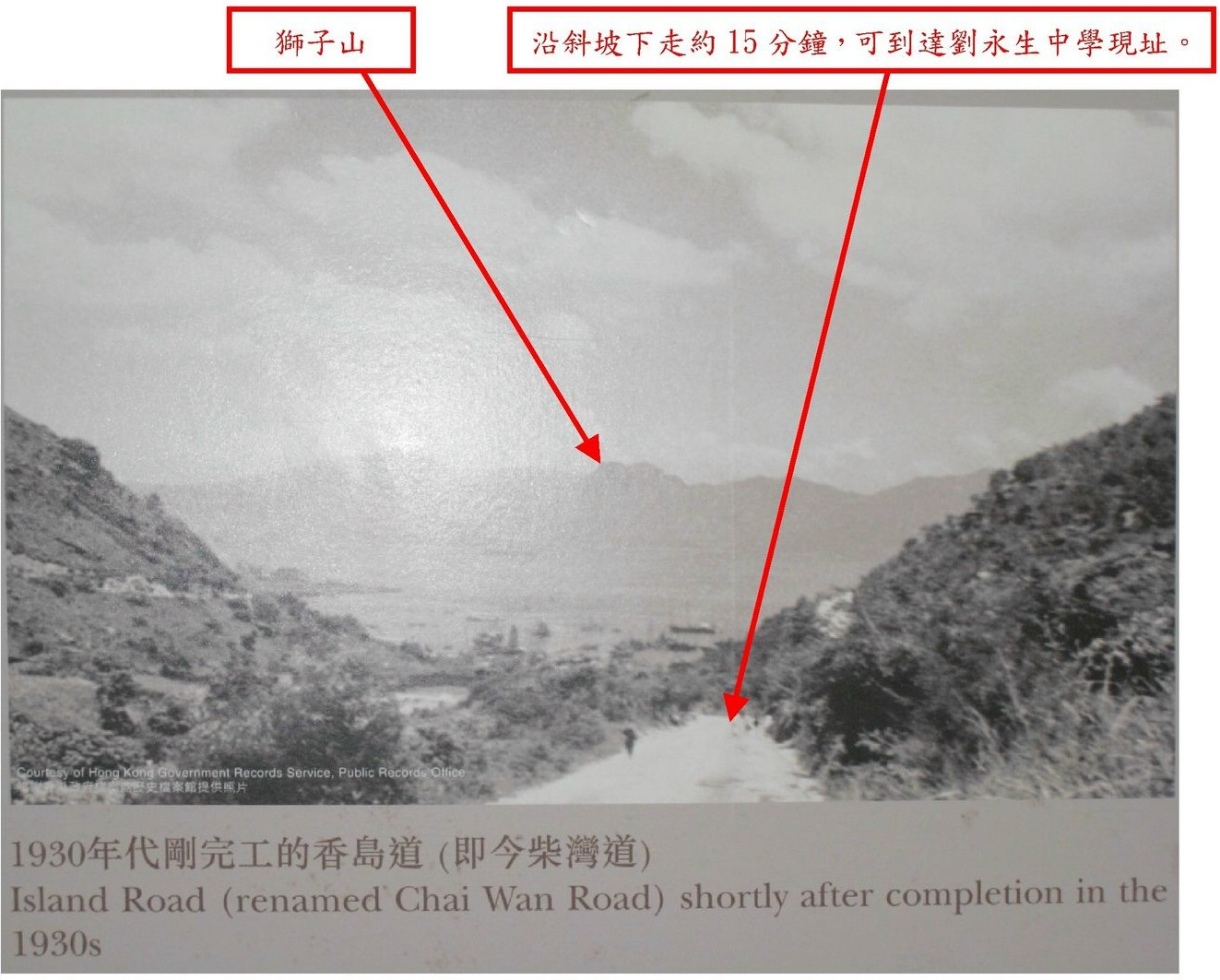

1930年代柴灣道

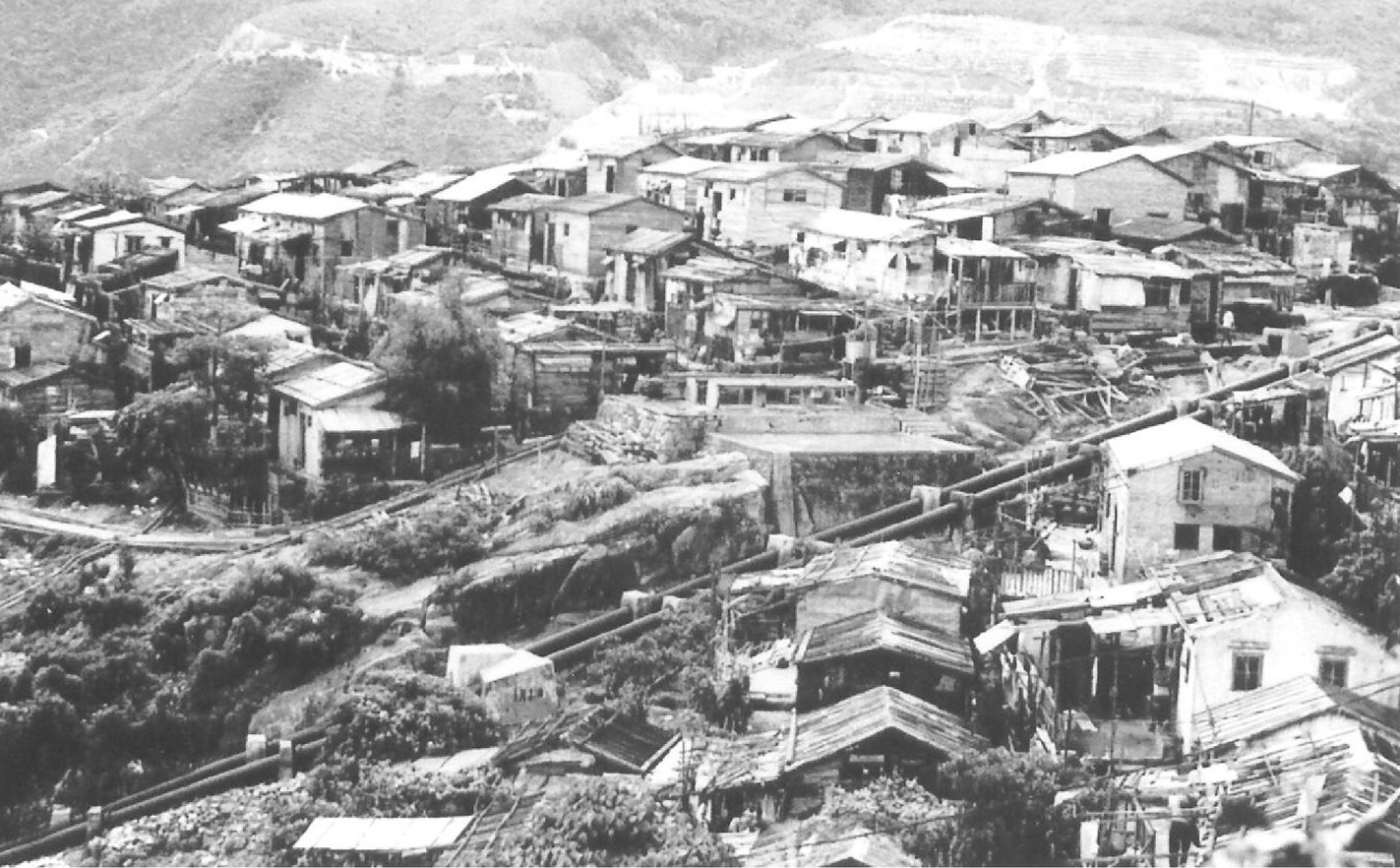

1930年代與1970年代柴灣同一地點比較

(a) 1930年代柴灣

(b) 1970年代柴灣同一角度拍攝的相片

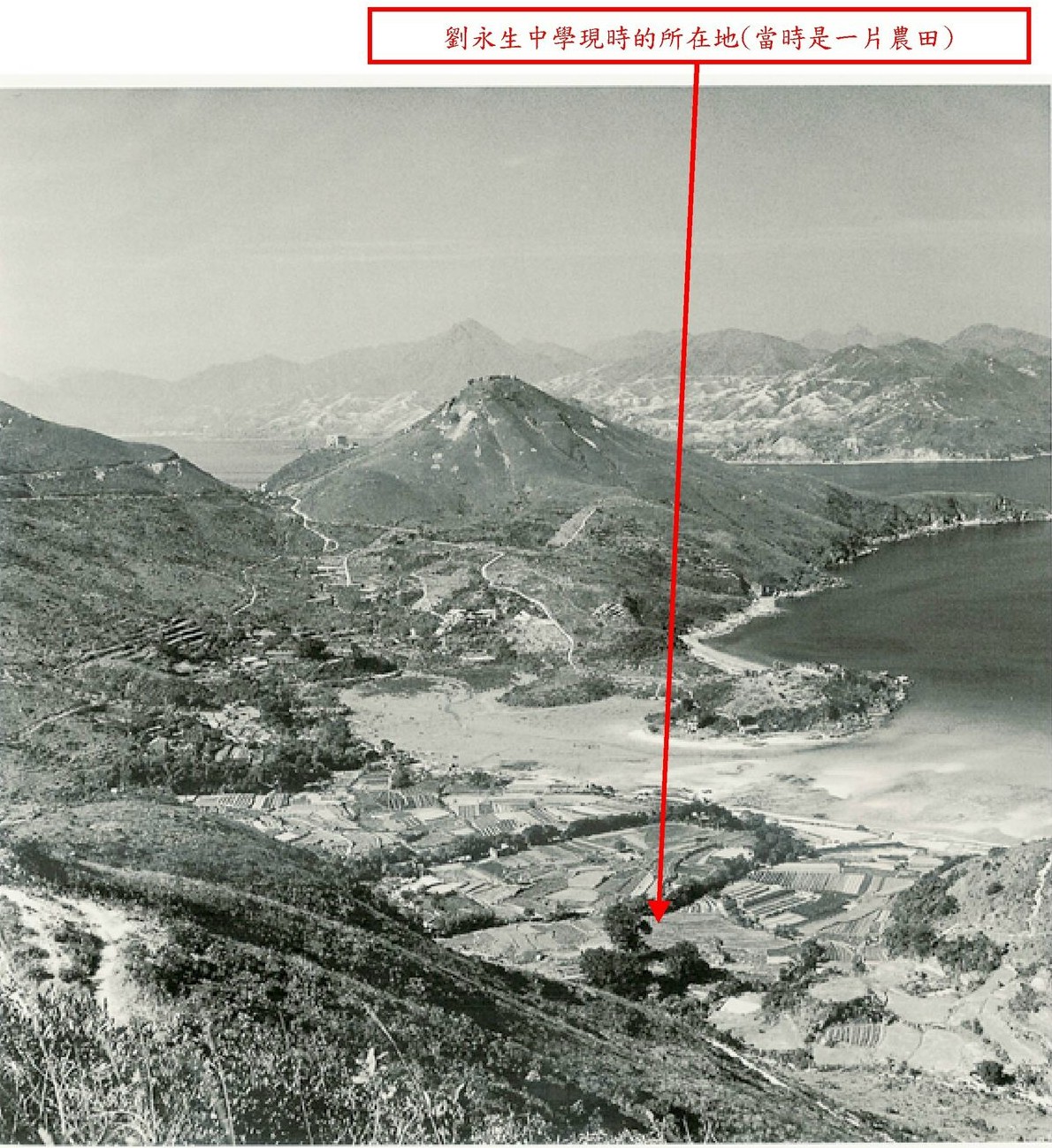

1946-1947柴灣風貌

香港島海港東部入口處的柴灣,古老農村面貌半世紀不曾改變。

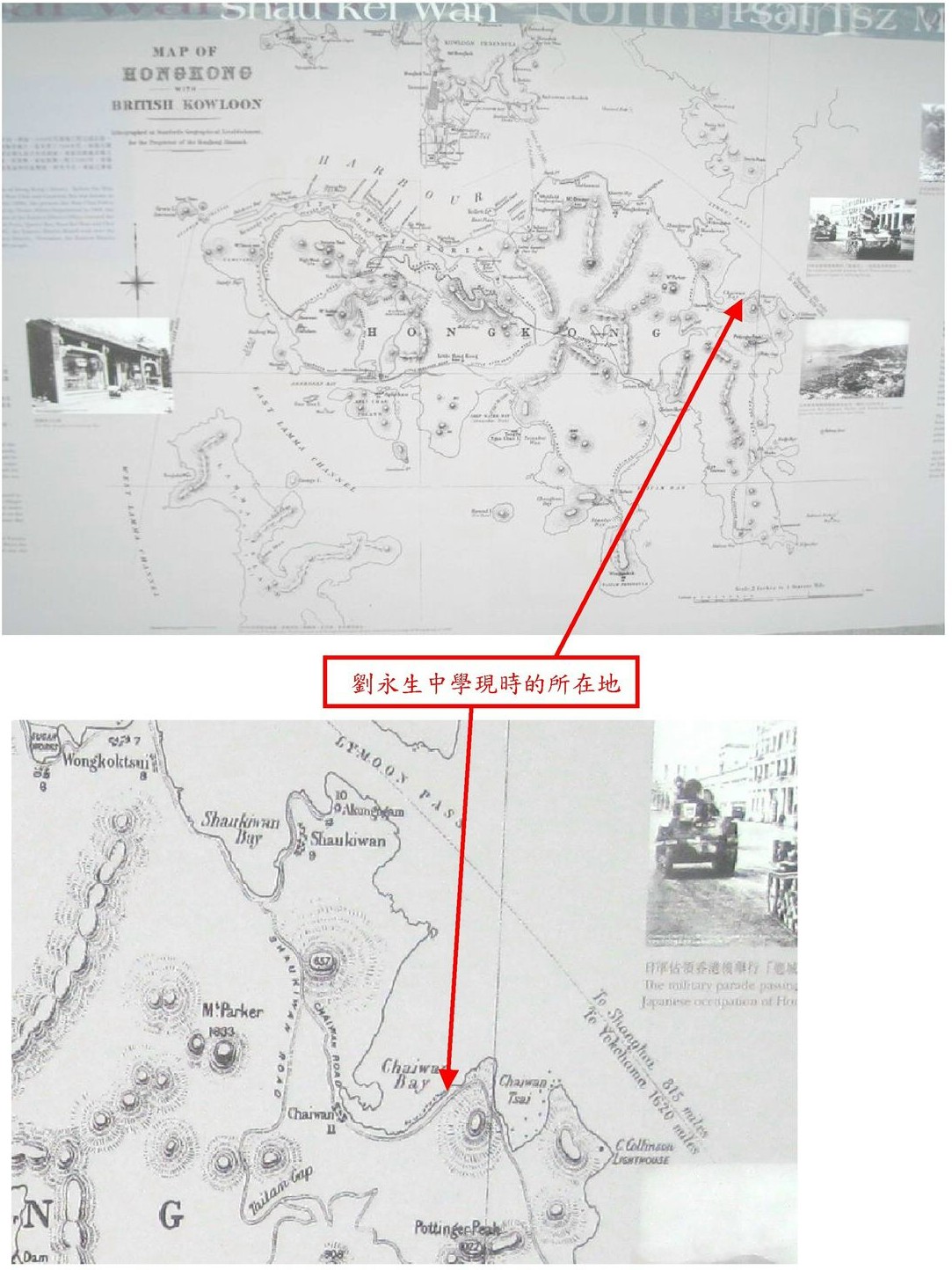

1950年代香港島地圖 - 你能找出柴灣的位置嗎?

1950年代柴灣海灣

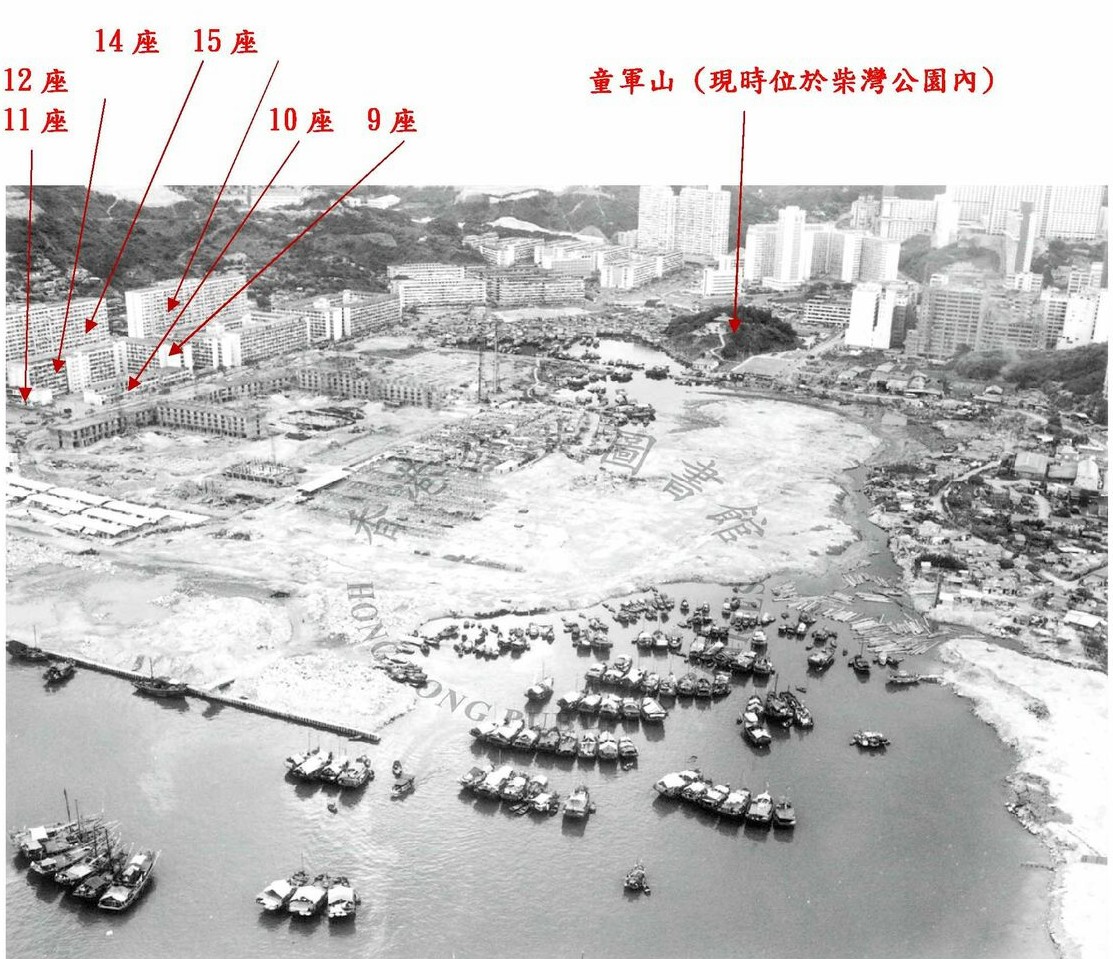

圖正中淺灘上有一小山/小島,就是後來的童軍營地(童軍山), 於1929年使用,是香港童軍總會的第一個營地。

這海灣後來填海興建漁灣村、翠灣村和柴灣公園等地方。這小山現時在柴園公園內。

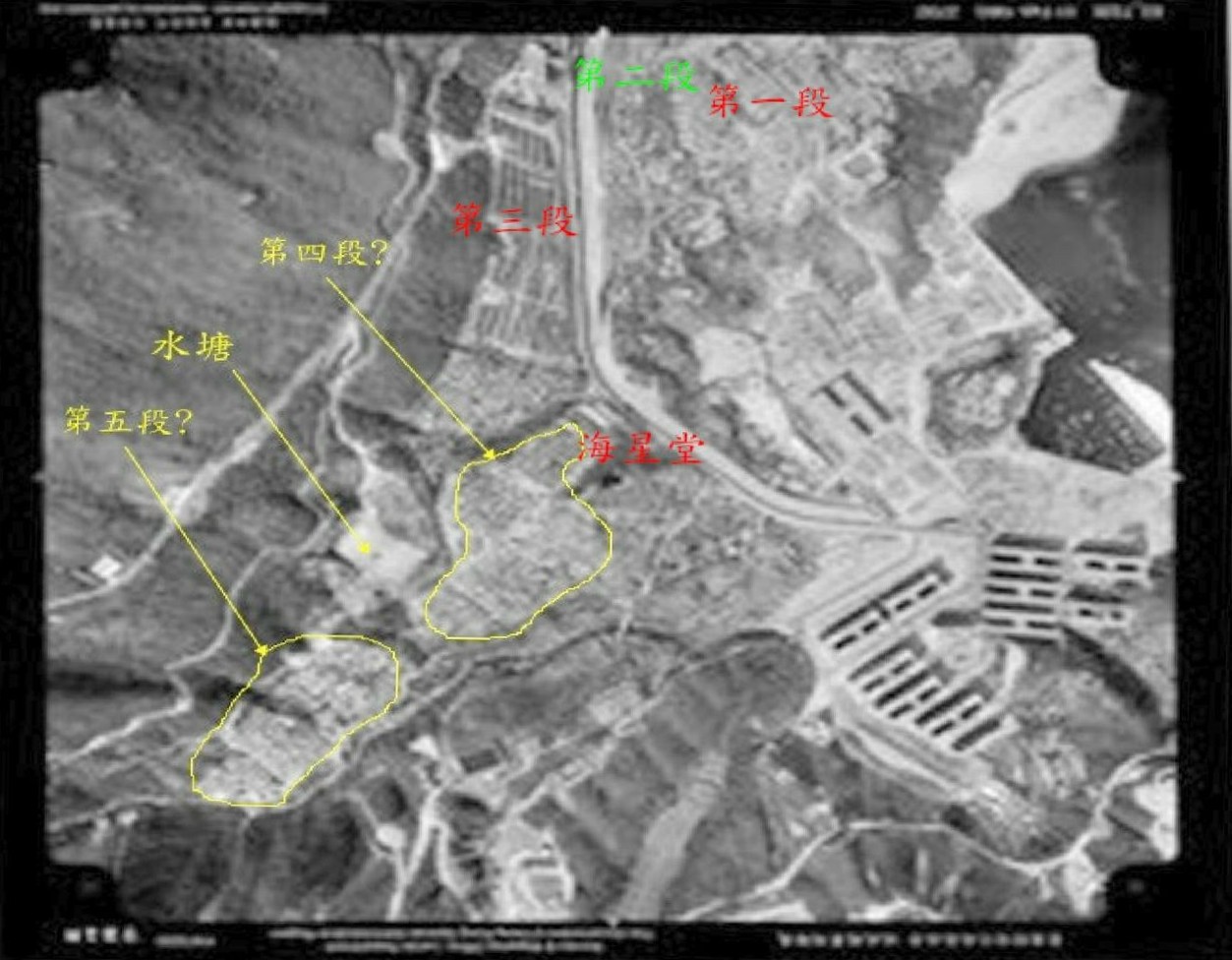

1950-1960年代柴灣分為五幅地段

圖一: 1950至1960年代柴灣分為五幅地段。

(右下角為柴灣工業區。興華一?仍未出現。沿柴灣道下行約15分鐘可到達劉永生中學現時所在地方。)

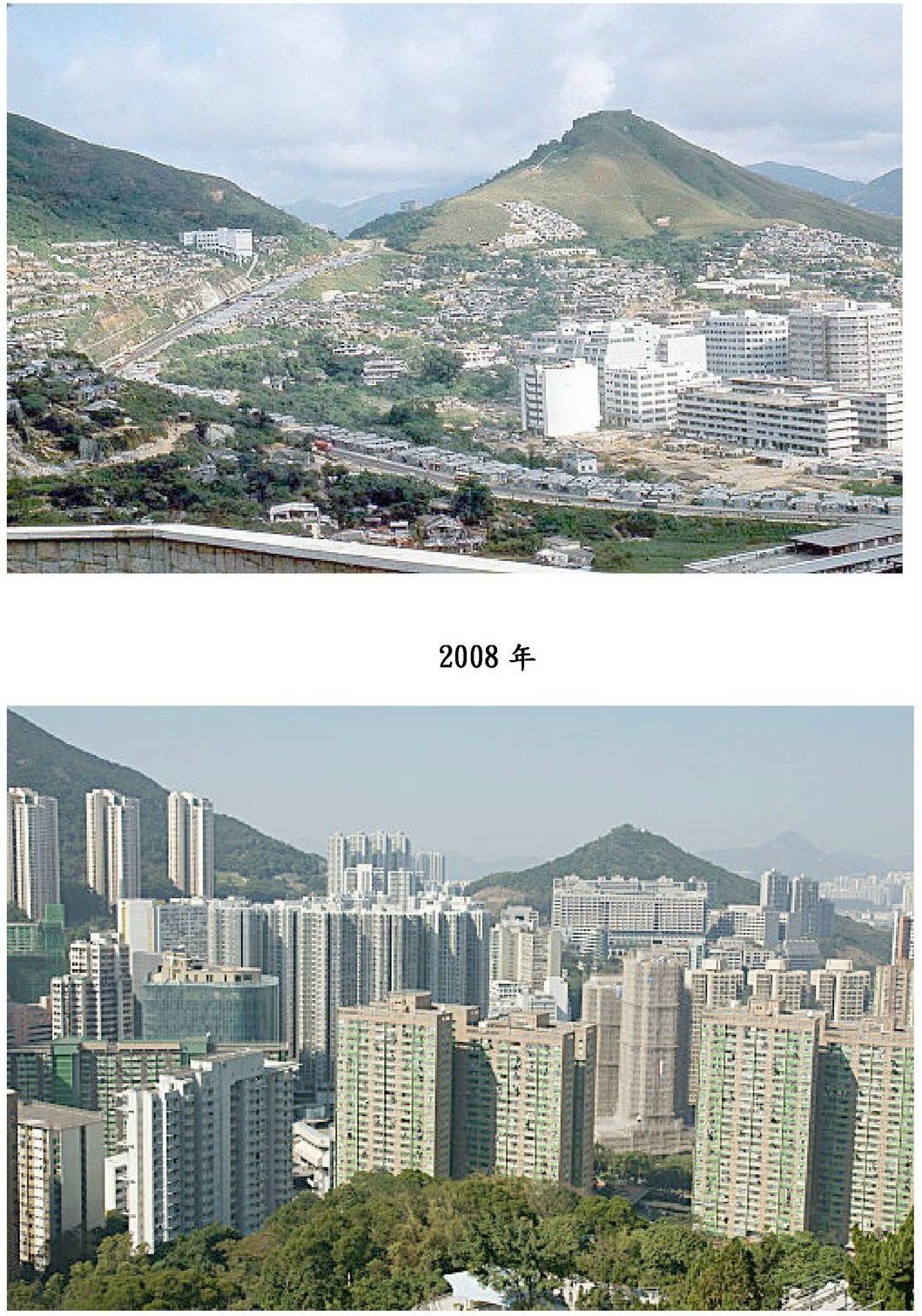

圖三: 1960年代與2008年同一取景。

(相隔40多年,背後山脊輪廓依舊,但柴灣已面目全非。)

1960年代

代

代

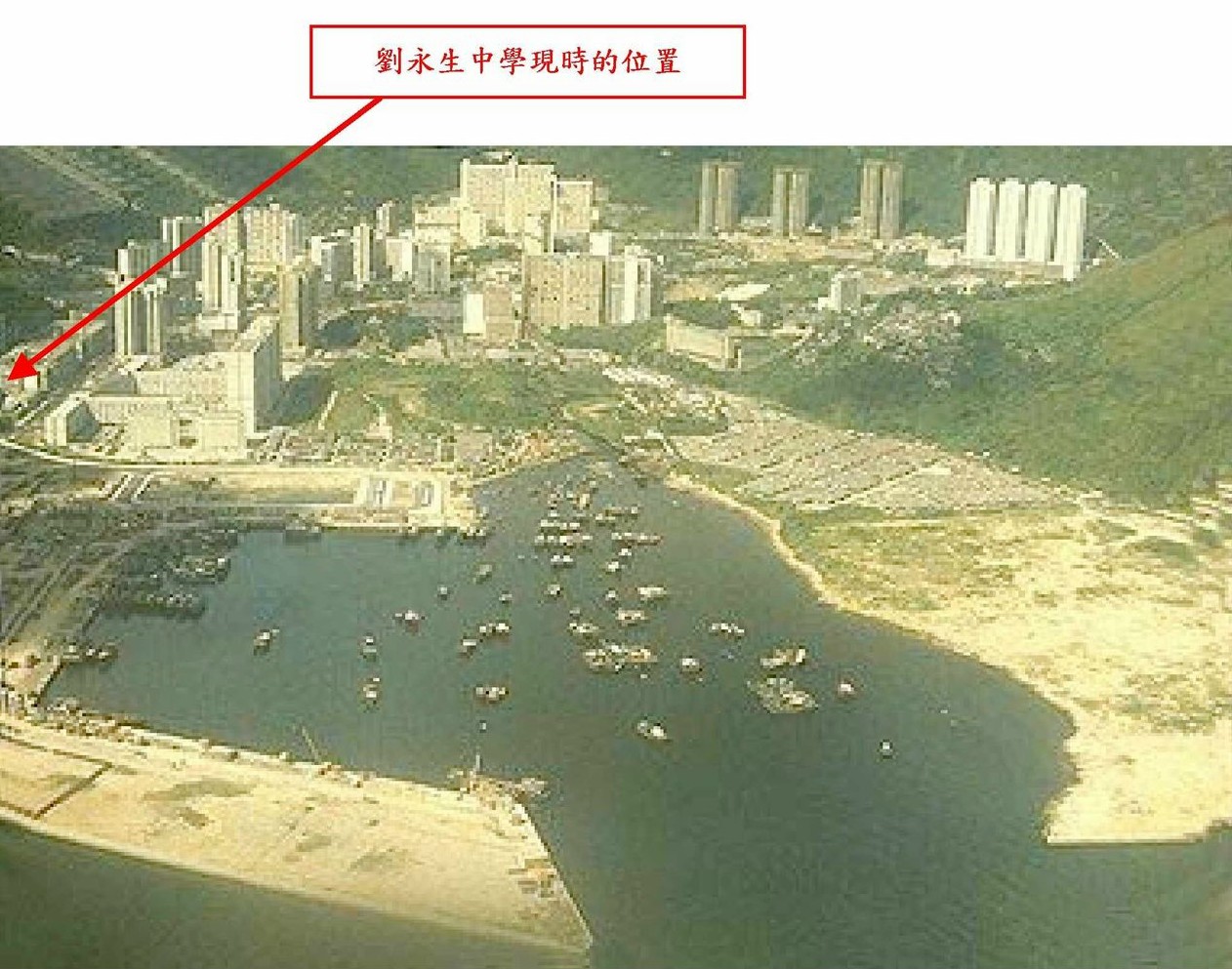

圖四 : 高空圖

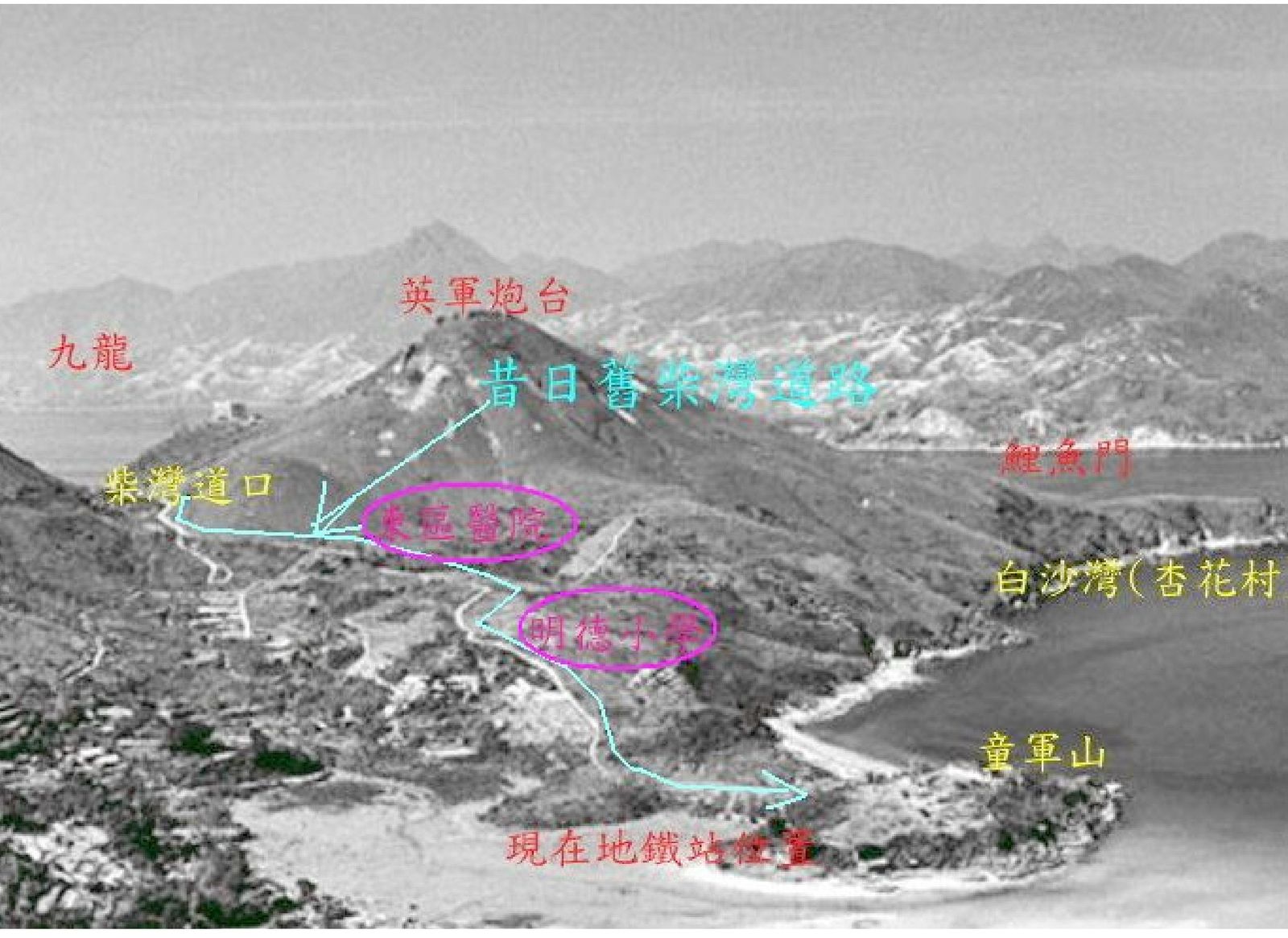

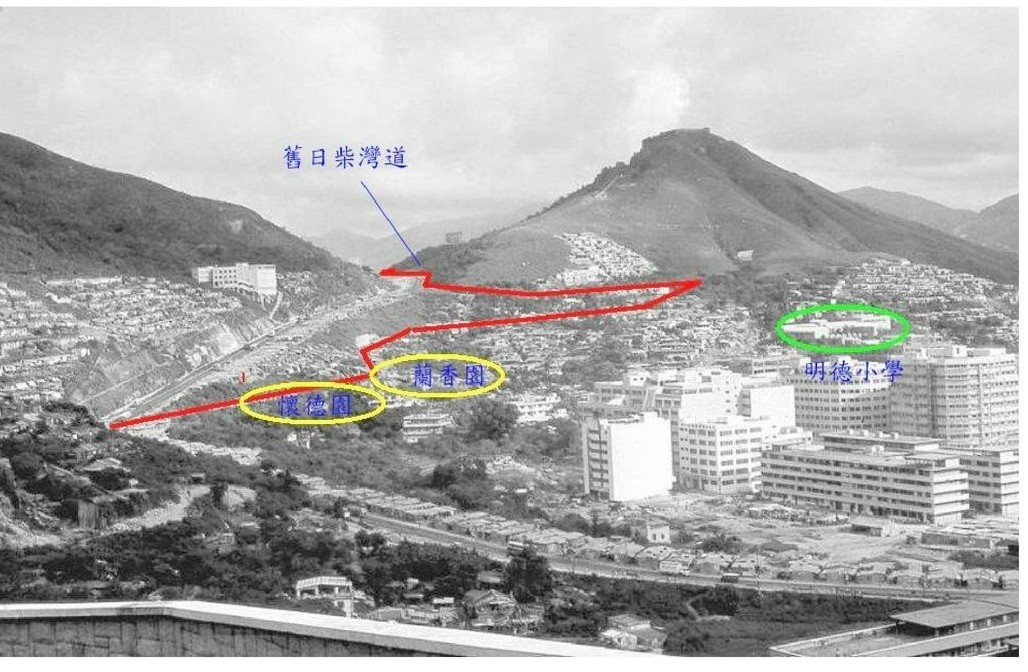

1950-1960年代柴灣道

當年未有現在的柴灣道。從外面進入柴灣,只得一條單程路。這條舊有柴灣路由柴灣拗(現柴灣道口)轉入現時的樂民道,至當年的第1段後分?兩條支路,一條直去,經明德小學落斜至現在的童軍山,另一條轉右,落至當時的第2段第3段,直到現在的高威閣及海星堂,再到羅屋村。

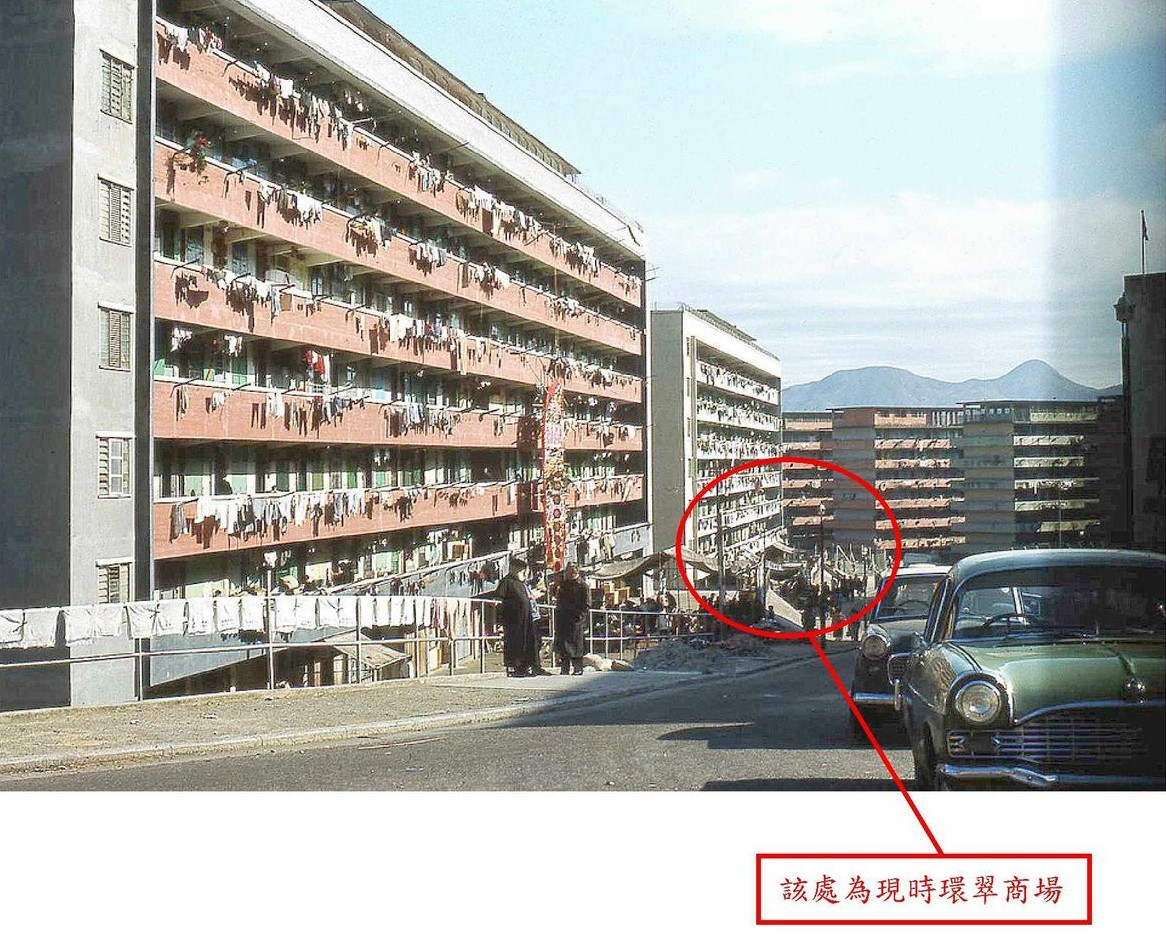

50年代開始很多市區居民不斷遷入柴灣。他們最早期居住第1段木屋平房區。隨後,第2、3、4和5段等木屋平房區沿山腰(即現在的山翠苑、興民?、興華一、二村等地方)陸續建成,很多貧苦市民入住。現時的環翠商場,當年還是農地一片。

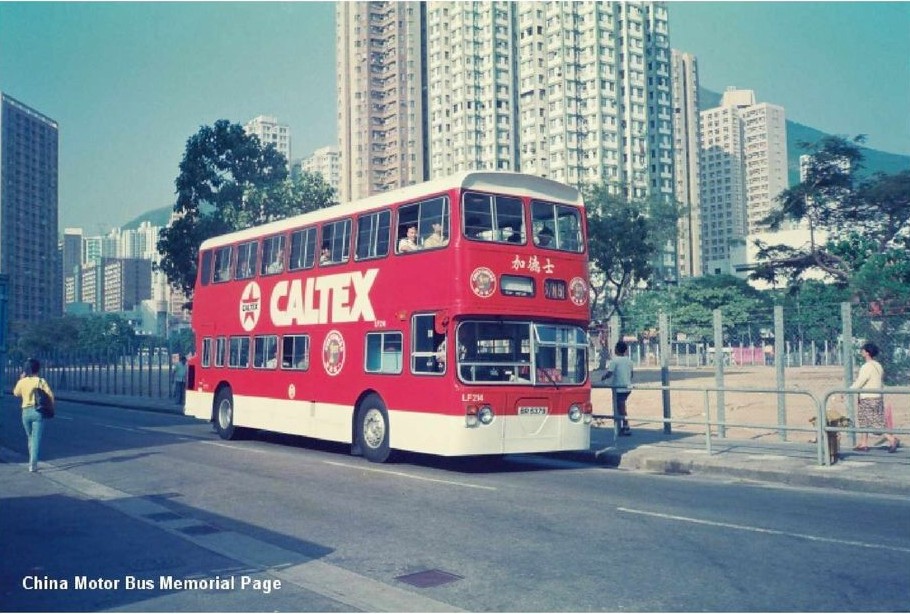

早年柴灣區內道路狹窄,人口不多,在1954年之前,巴士(中巴8號巴士)不能進入柴灣,只能以柴灣道口(現時筲箕灣官立中學附近)為終點站,居民下車後還要步行一段很長路才能返家。

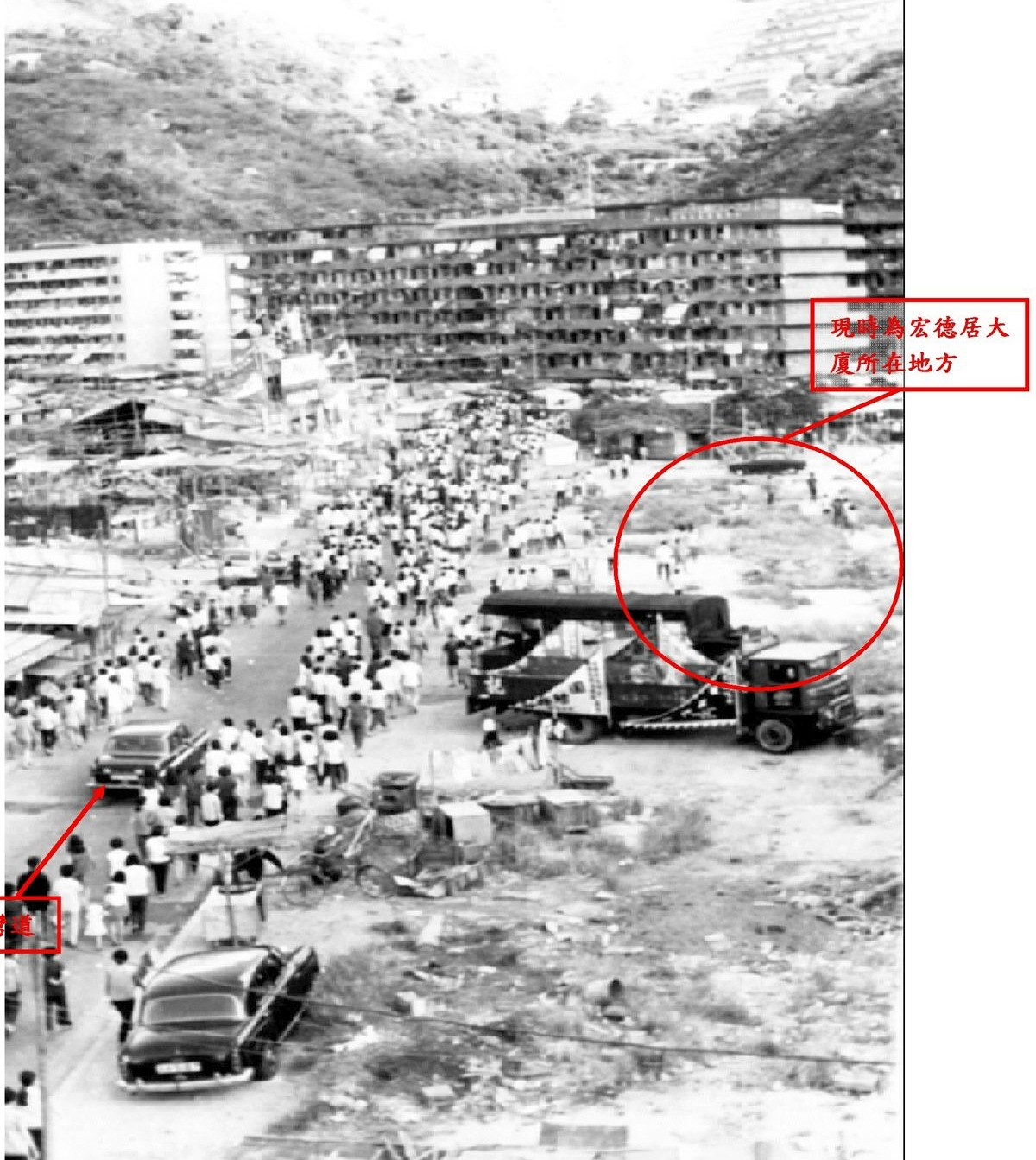

1954年中開始有巴士接駁至柴灣道與大潭道交界處的巴士總站。1961年該巴士總站再遷移至柴灣村(現址為永利中心)。第2段至第5段的平房木屋區居民往往在這總站前的巴士站(即柴灣道近大潭道處的巴士站)落車,然後沿?各段最高處的小路回家。(如果由斜坡最低處的總站向上步行往海星堂,跟?又行走很高的石級前往各段地區,會十分吃力。)各段地區市民如欲乘車出市區,則沿路往下走至現址為永利中心的巴士總站乘車。

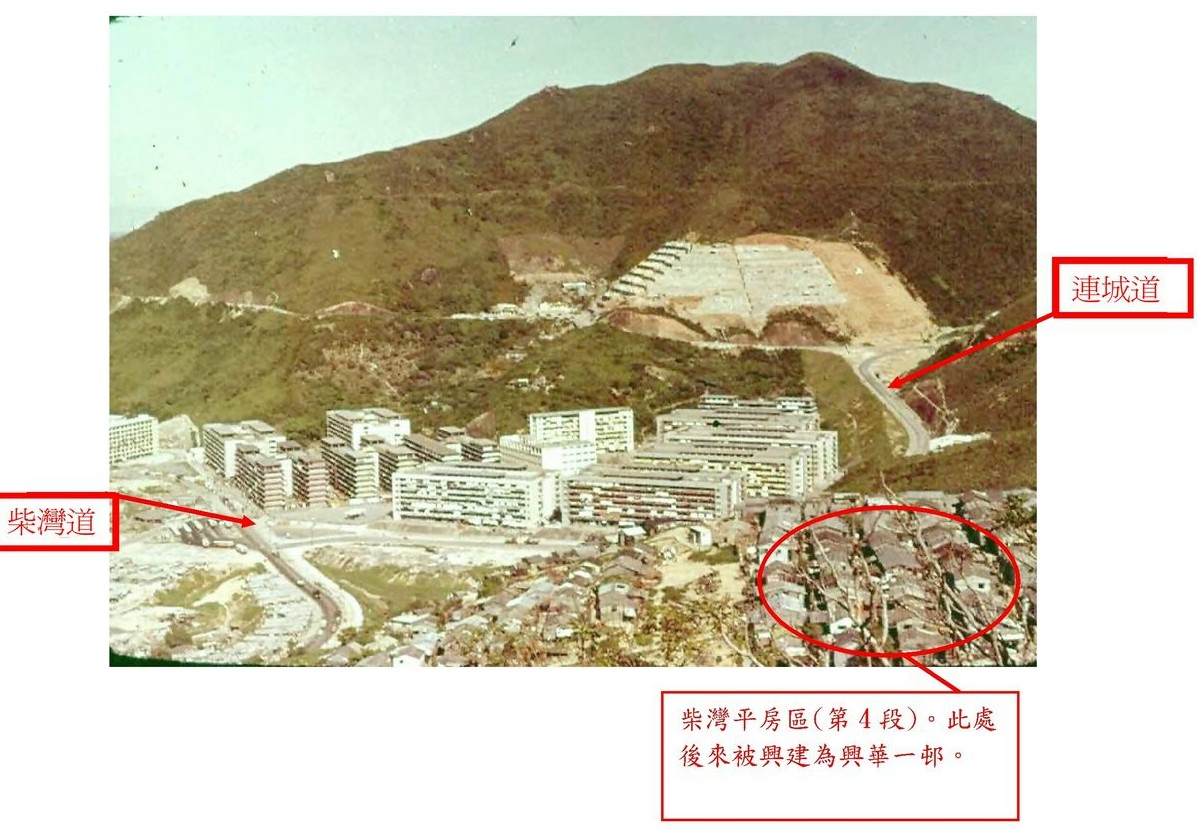

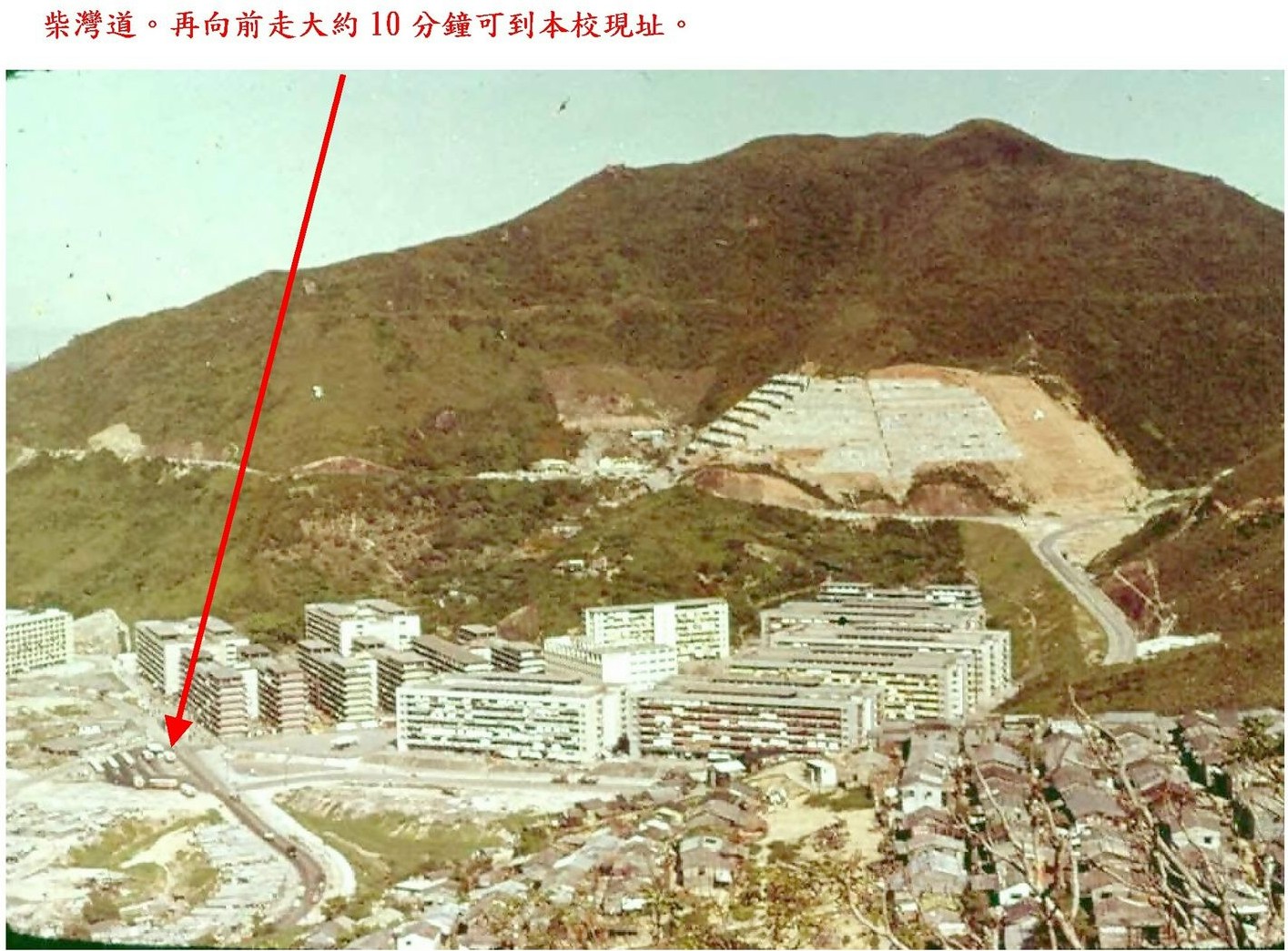

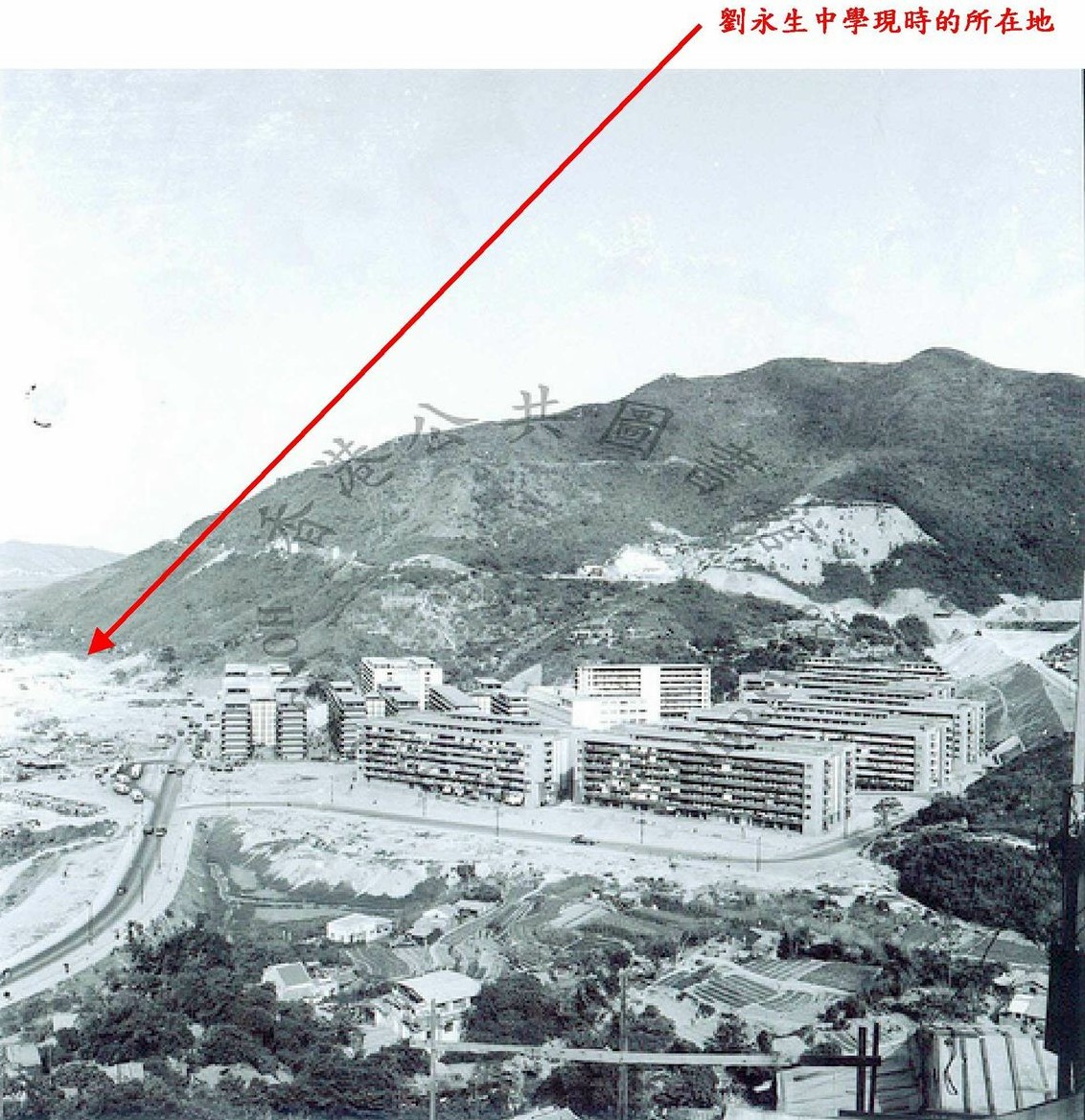

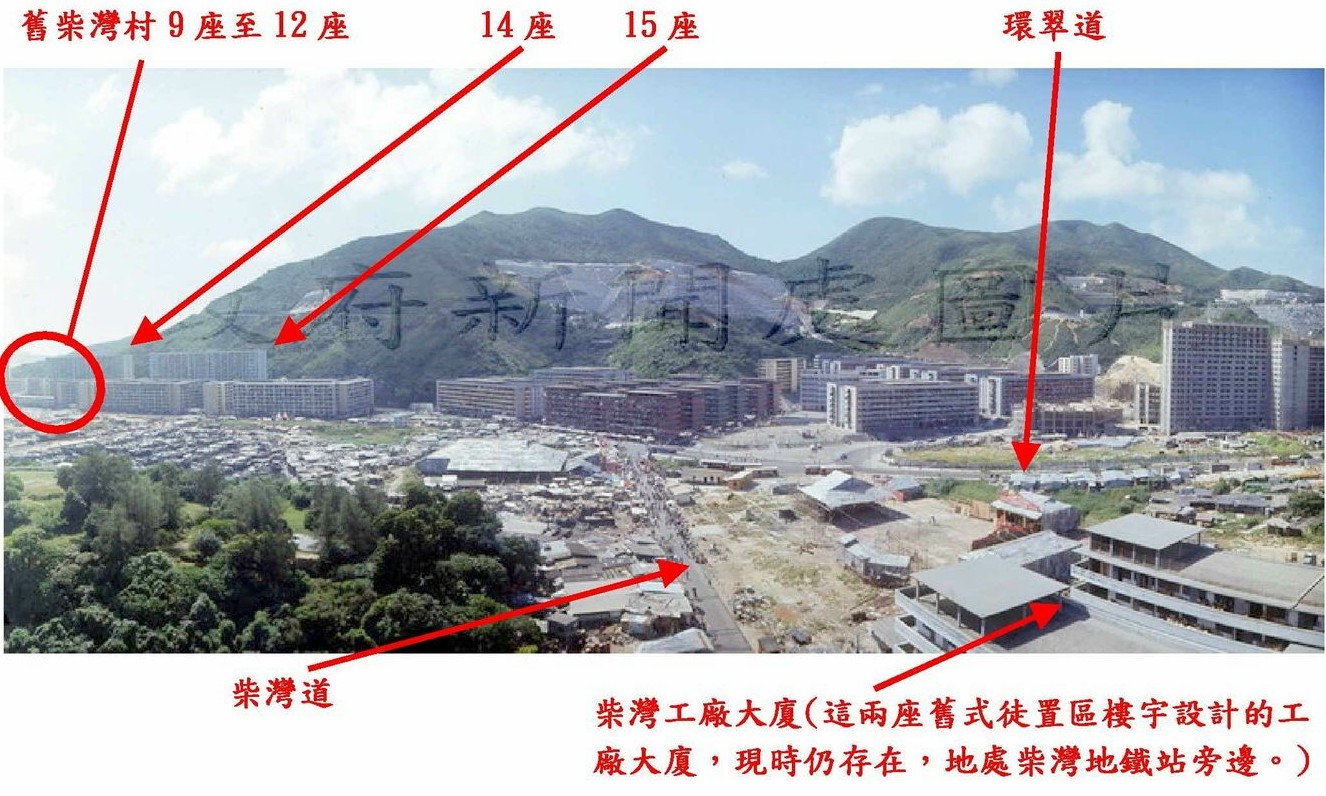

1960年代柴灣

左邊是柴灣道、中間是柴灣村、右下方是平房木屋、右邊是環翠道、山麓為興建中的墳場。圖左柴灣道往左行約10分鐘可到達劉永生中學現時所在地方。

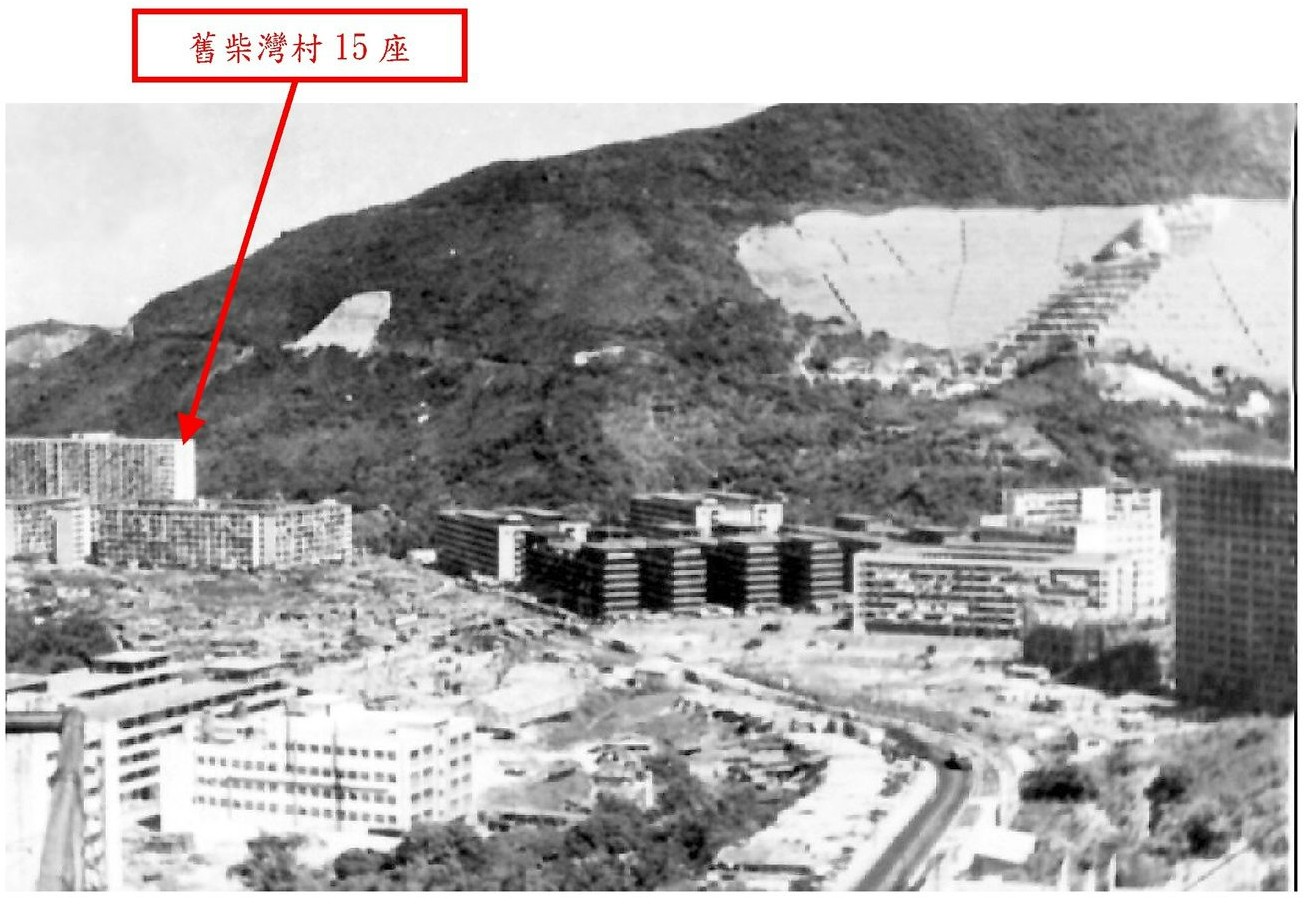

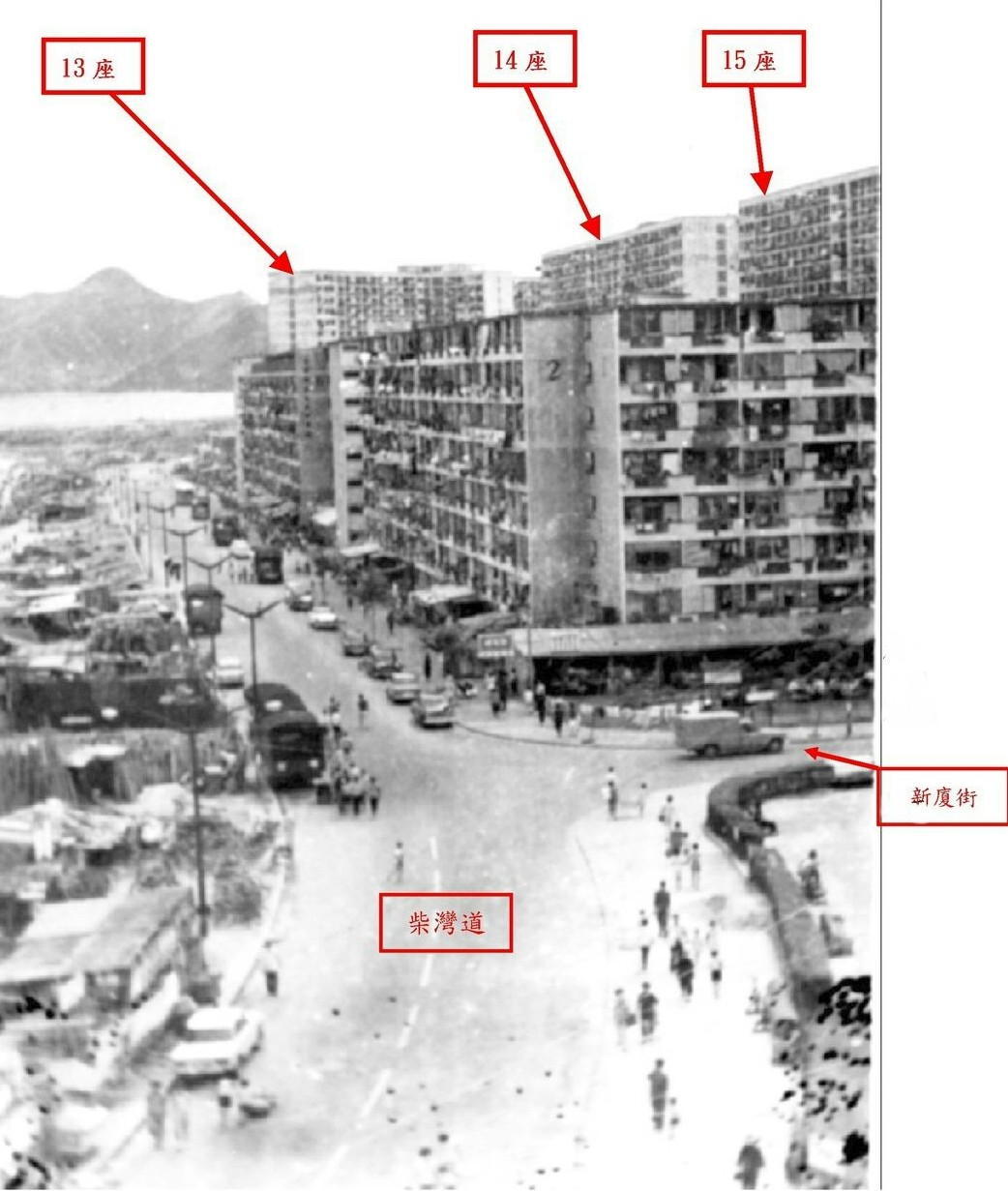

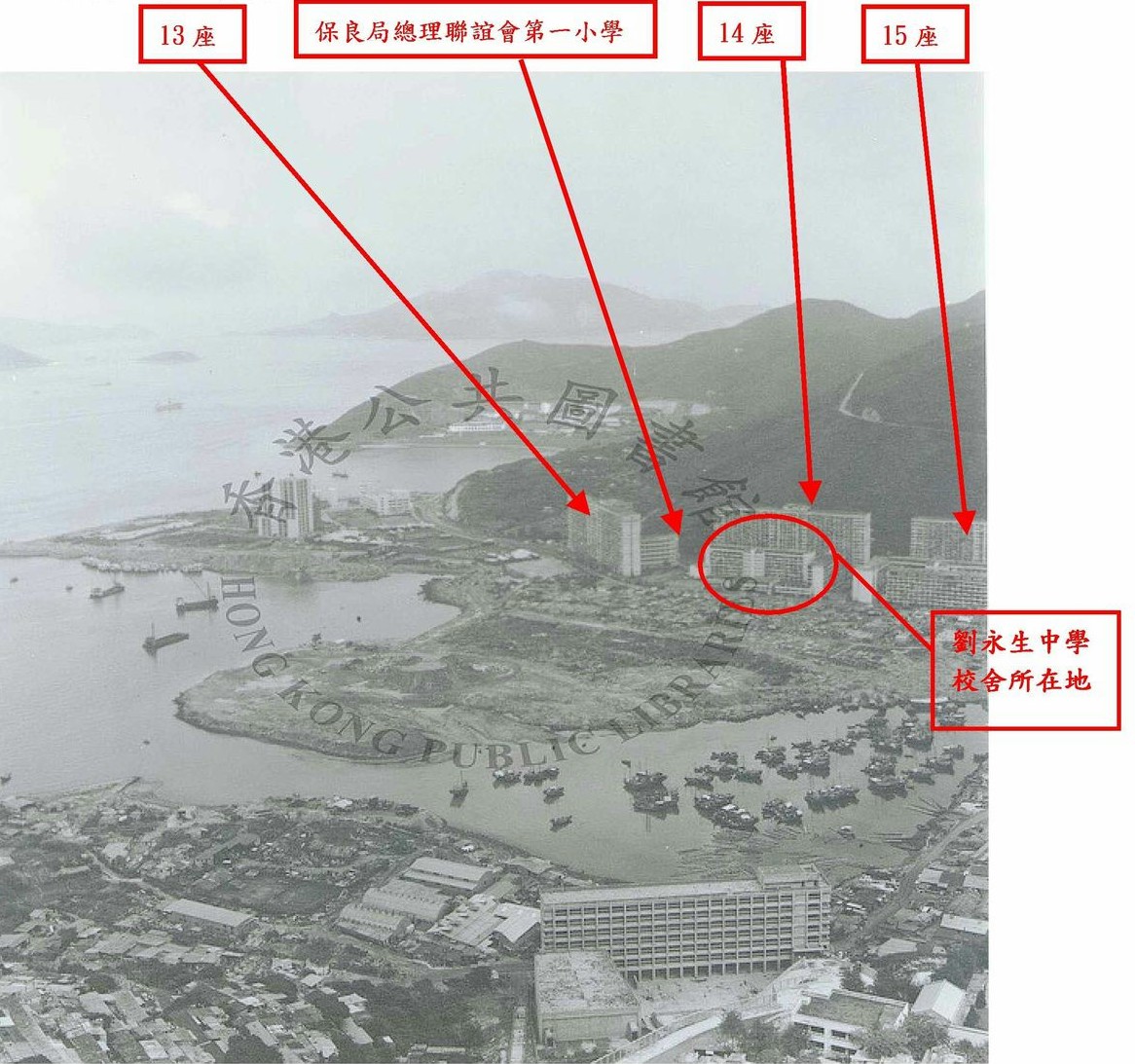

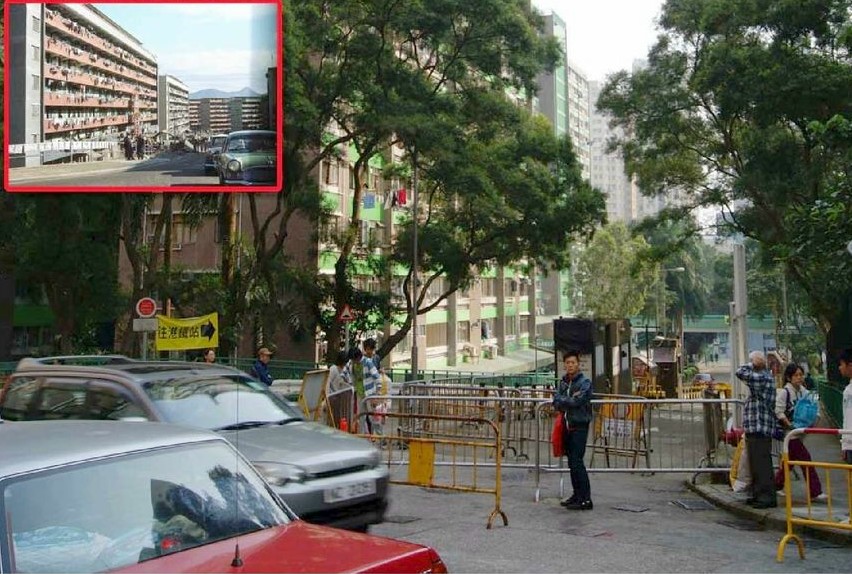

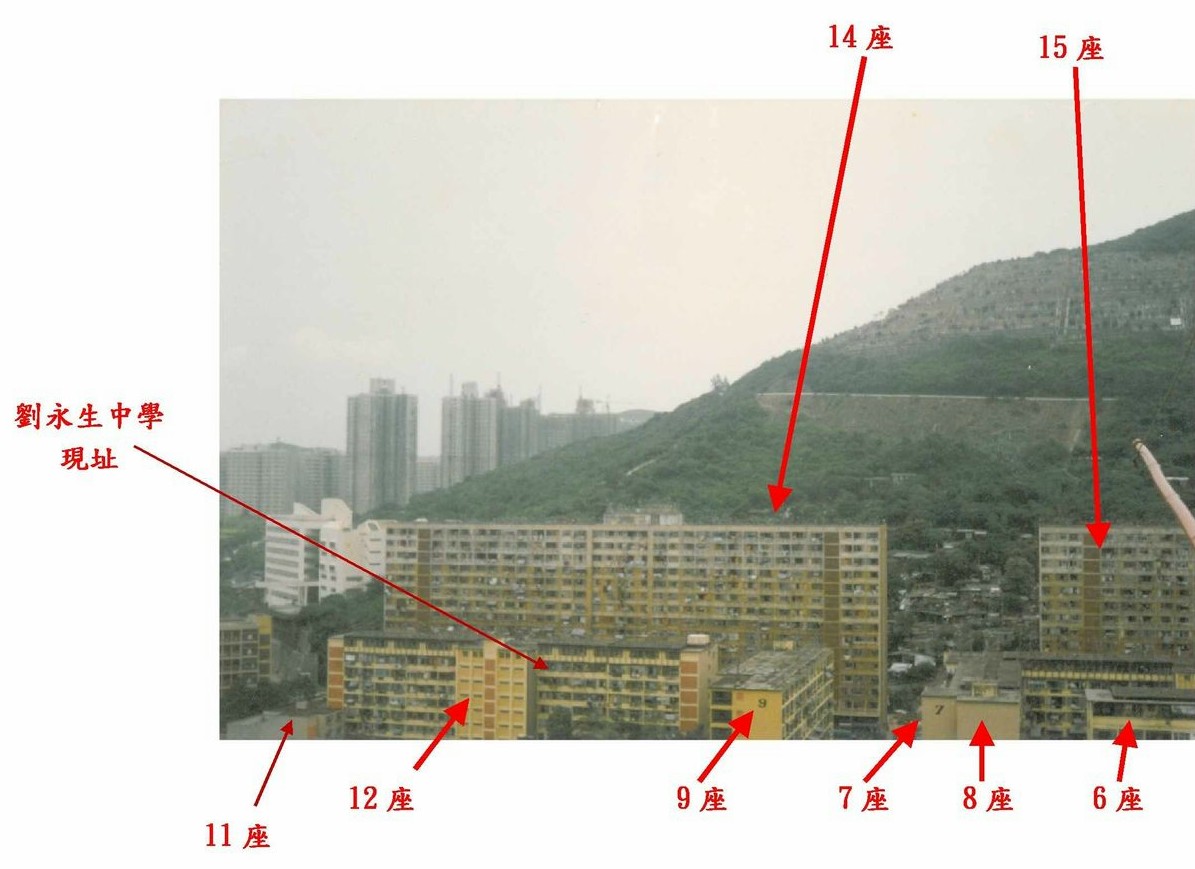

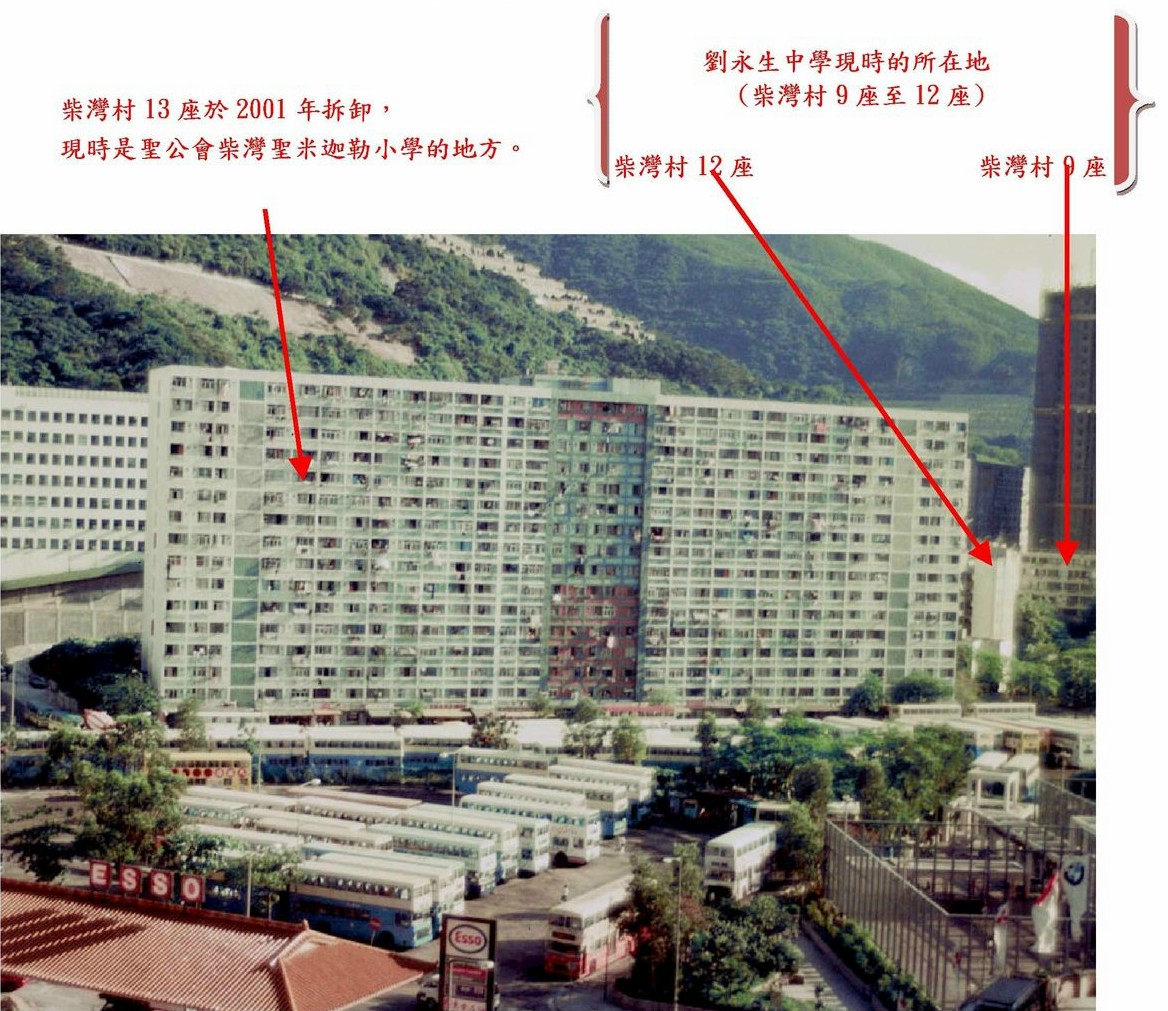

1960年代的柴灣村

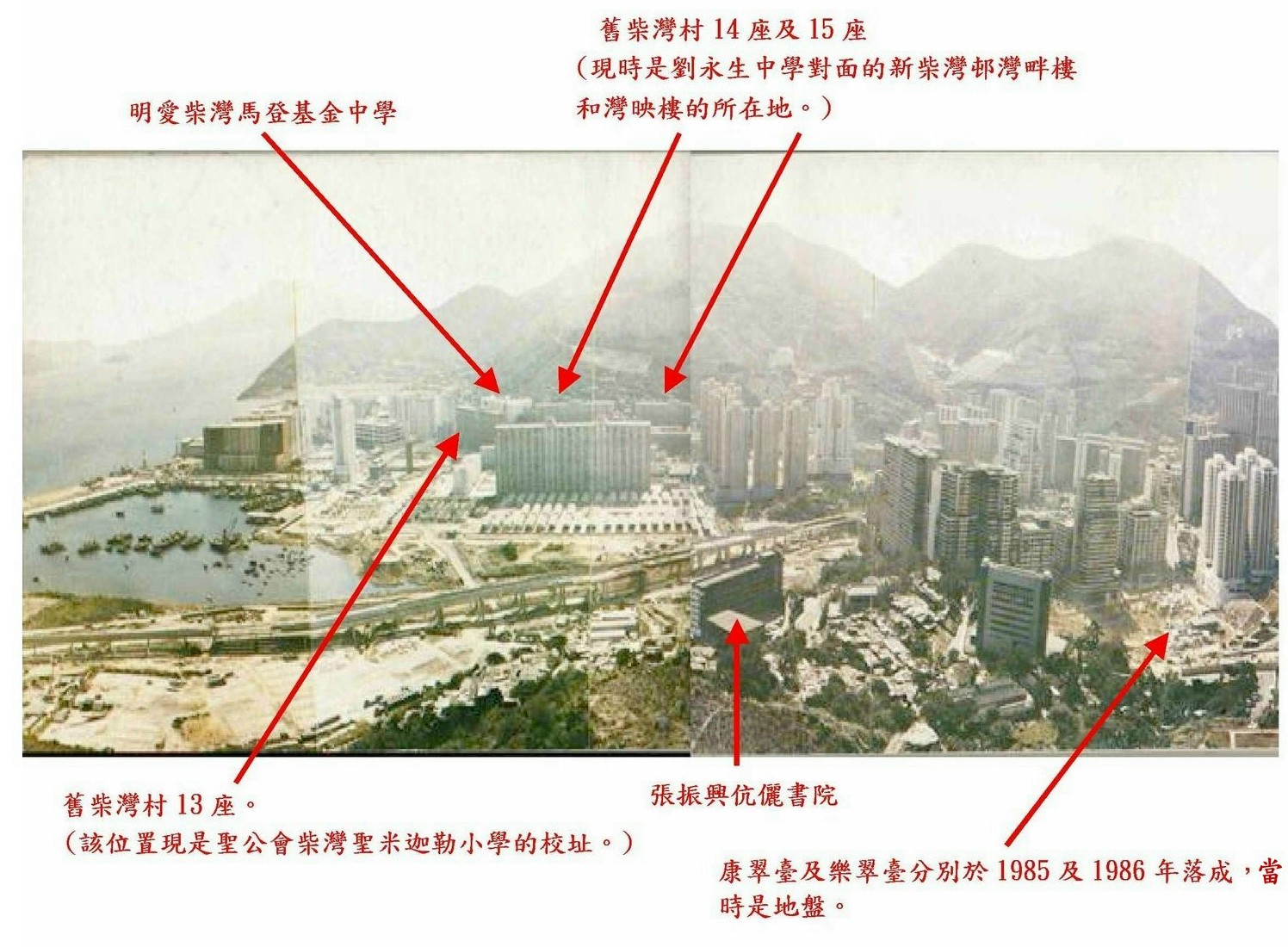

本校的所在地,當時是舊柴灣村第9座至第12座。舊柴灣村13座及毗連的保良局總理聯誼會第一小學,是現時聖公會柴灣聖米迦勒小學的地方。

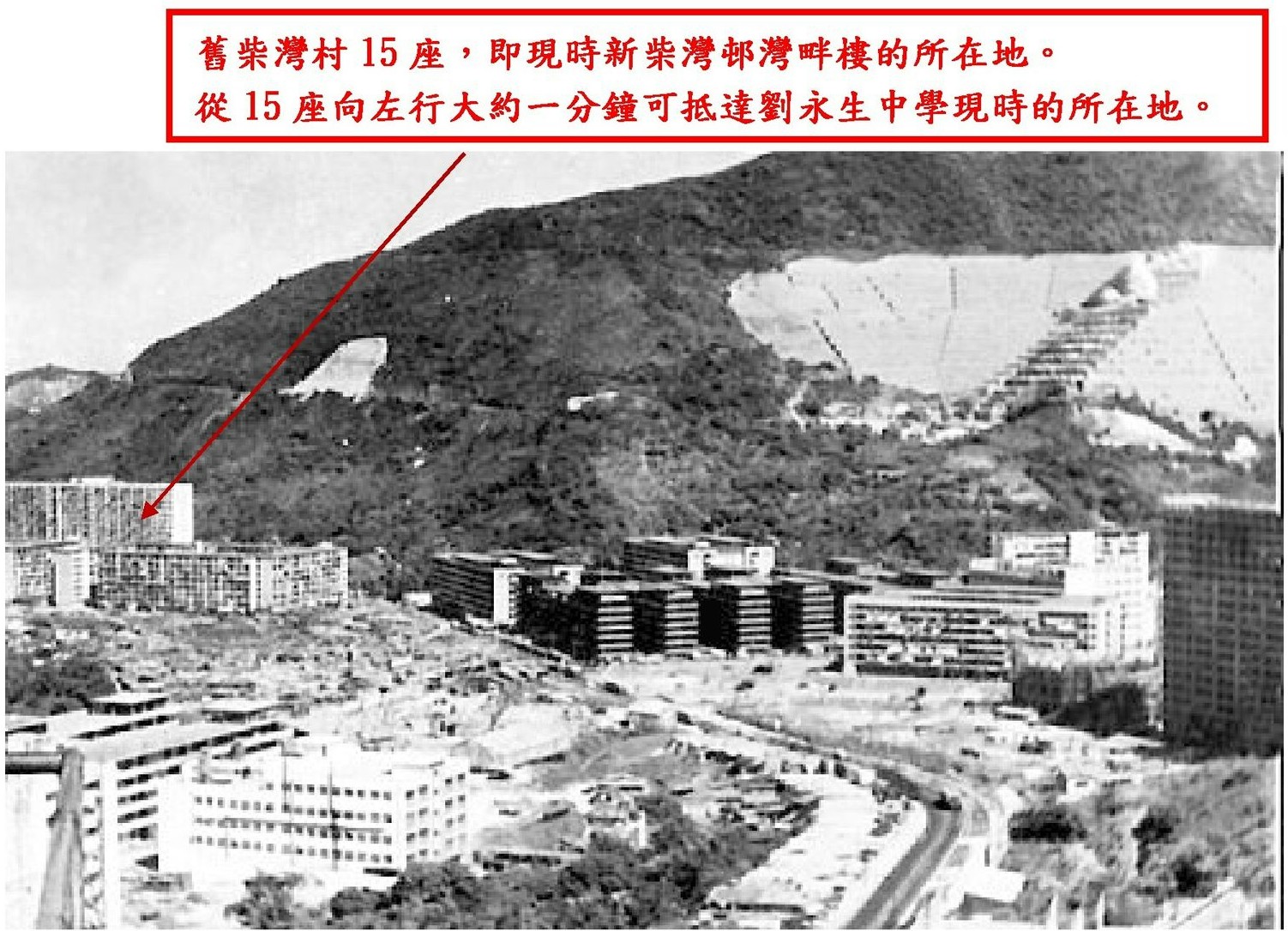

舊柴灣村14和15座於2001年拆卸,原址與建新柴灣?灣畔樓和灣映樓,於2010年6月入伙。(攝於1966-1969年)

1960年代柴灣村

舊柴灣村14座及15座,現時是劉永生中學對面的新柴灣?灣畔樓和灣映樓的所在地。

1960年代柴灣村

圖中大部份地方是現時環翠村的所在地。

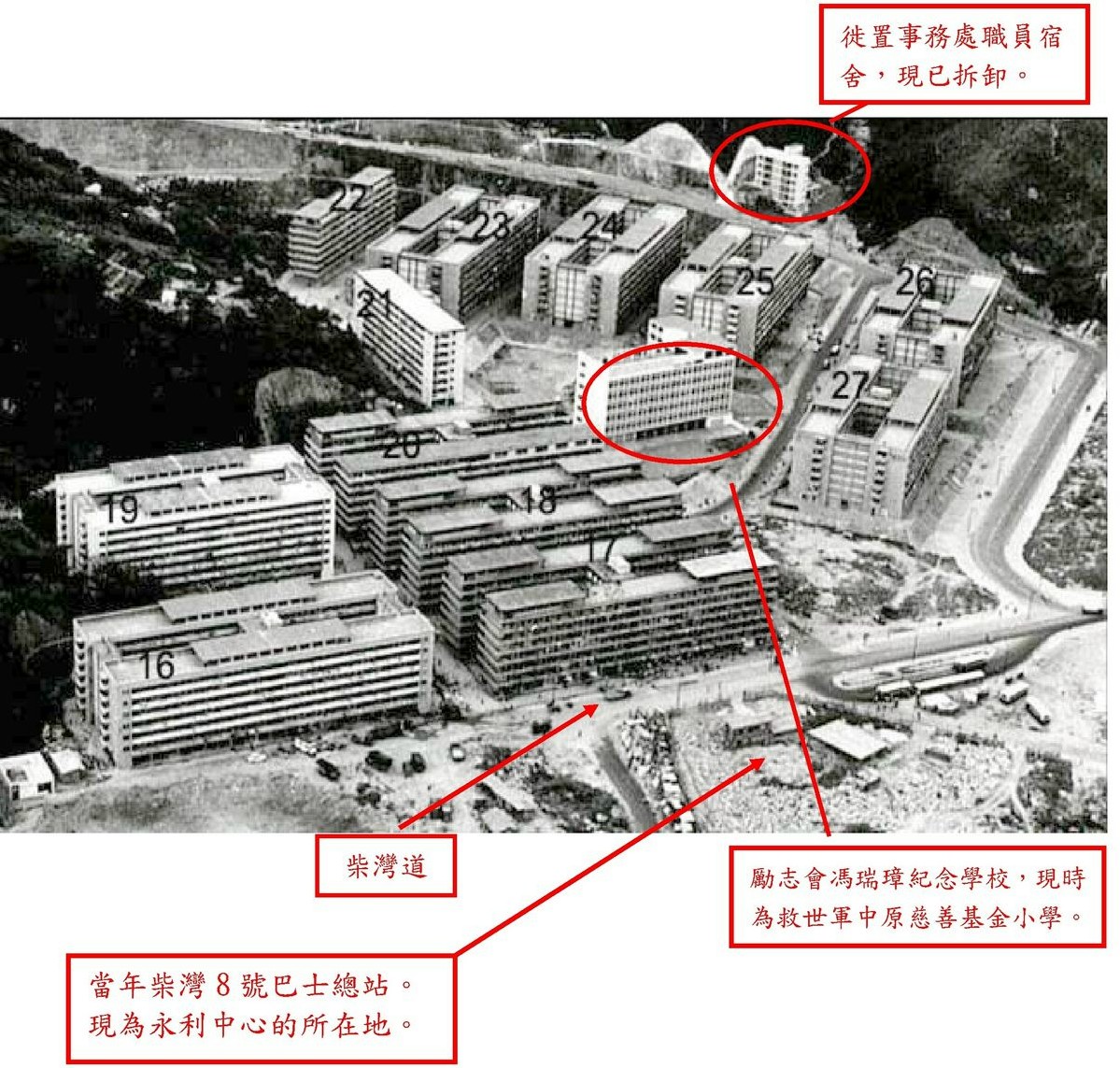

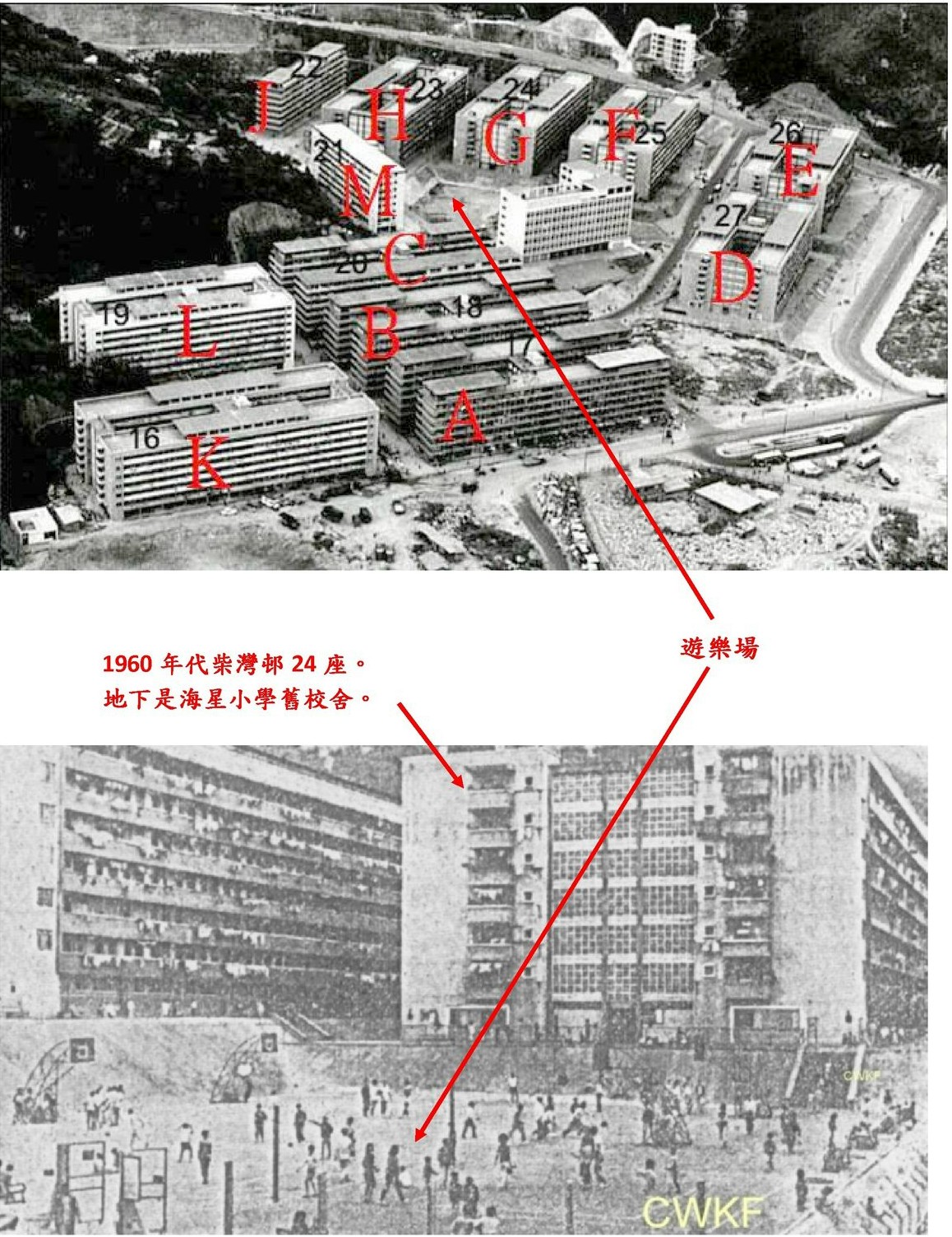

第25、26和27座是現在澤翠樓及茵翠苑的所在地。

沿柴灣道左行約10分鐘可到達本校現時所在地方。

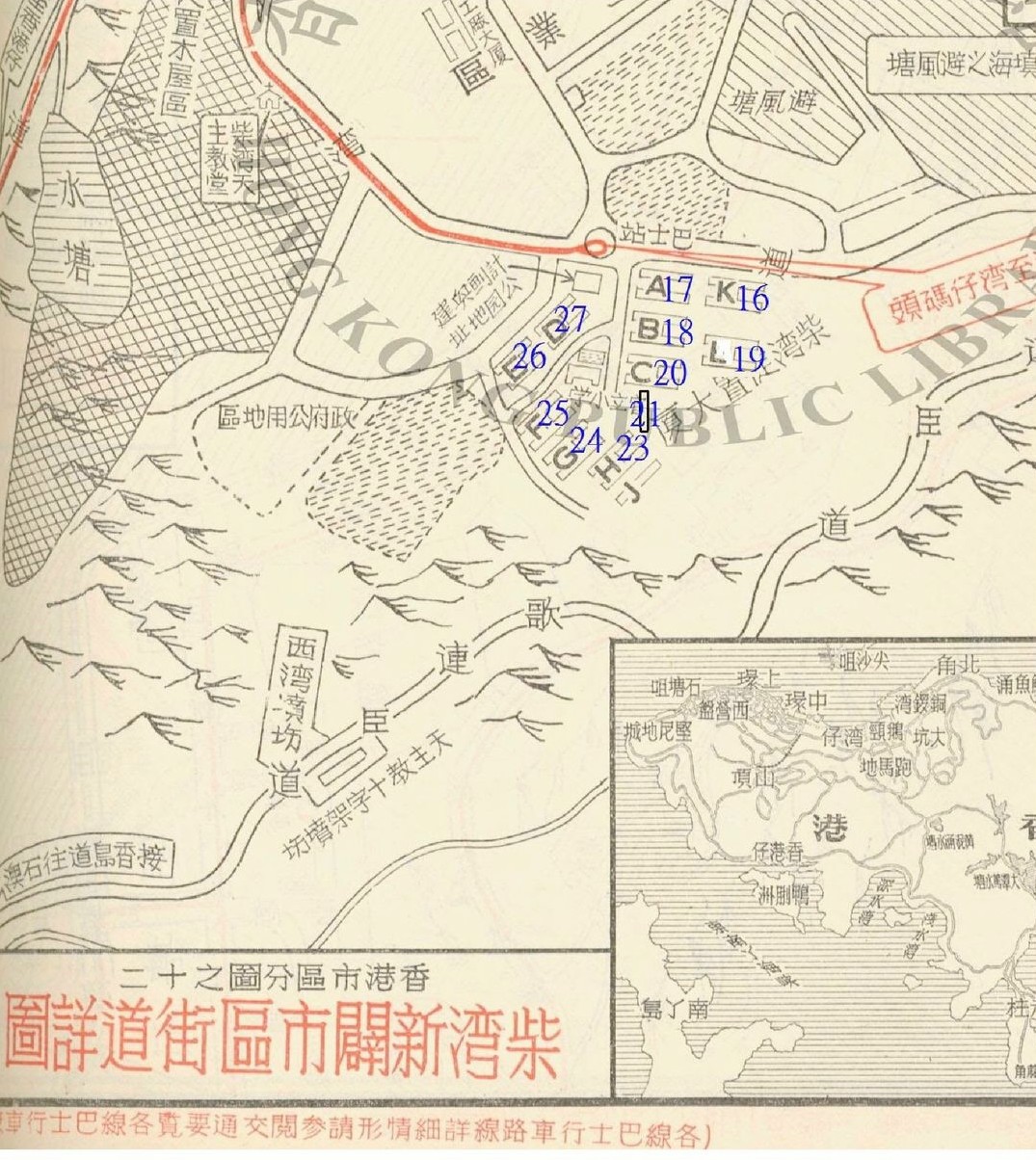

柴灣村座號和英文編號

1960年代柴灣村及填海區

劉永生中學現時的所在地,當時是舊柴灣村9座至12座。

舊柴灣村14座及15座,現時是劉永生中學對面的新柴灣?灣畔樓和灣映樓的所在地。

13座旁邊是保良局總理聯誼會第一小學。本校因創校工程延誤,曾於1999年9月上旬借用該小學的棄用校舍開校。該位置現時是聖公會柴灣聖米迦勒小學的校址。

1960年柴灣 - 柴灣村及木屋;左下方後來興建巴士總站,即現時永利中心的位置

2000年代柴灣 ( 同一角度拍攝;圖後的哥連臣角山的輪廓與上圖一樣,下圖中紫白色及綠色建築物是正進行翻新工程的興華二村,而後方粉紅色則是重建後的興華一村)

![]()

1960年代柴灣村和柴灣道

沿柴灣道往左下方向走大約5分鐘可到達劉永生中學現時的所在地。

1960年代柴灣第四段木屋區部分木屋。

第四段木屋區是現時興華一村和興民村的所在地。

1960年代柴灣道和新廈街

圖為舊柴灣村第2座,近新廈街口,即現在市政大廈所在。劉永生中學的校址位於新廈街。舊柴灣村14座及15座,現時是劉永生中學對面的新柴灣?灣畔樓和灣映樓的所在地。舊柴灣村13座是現時聖公會柴灣聖米迦勒小學的所在地。

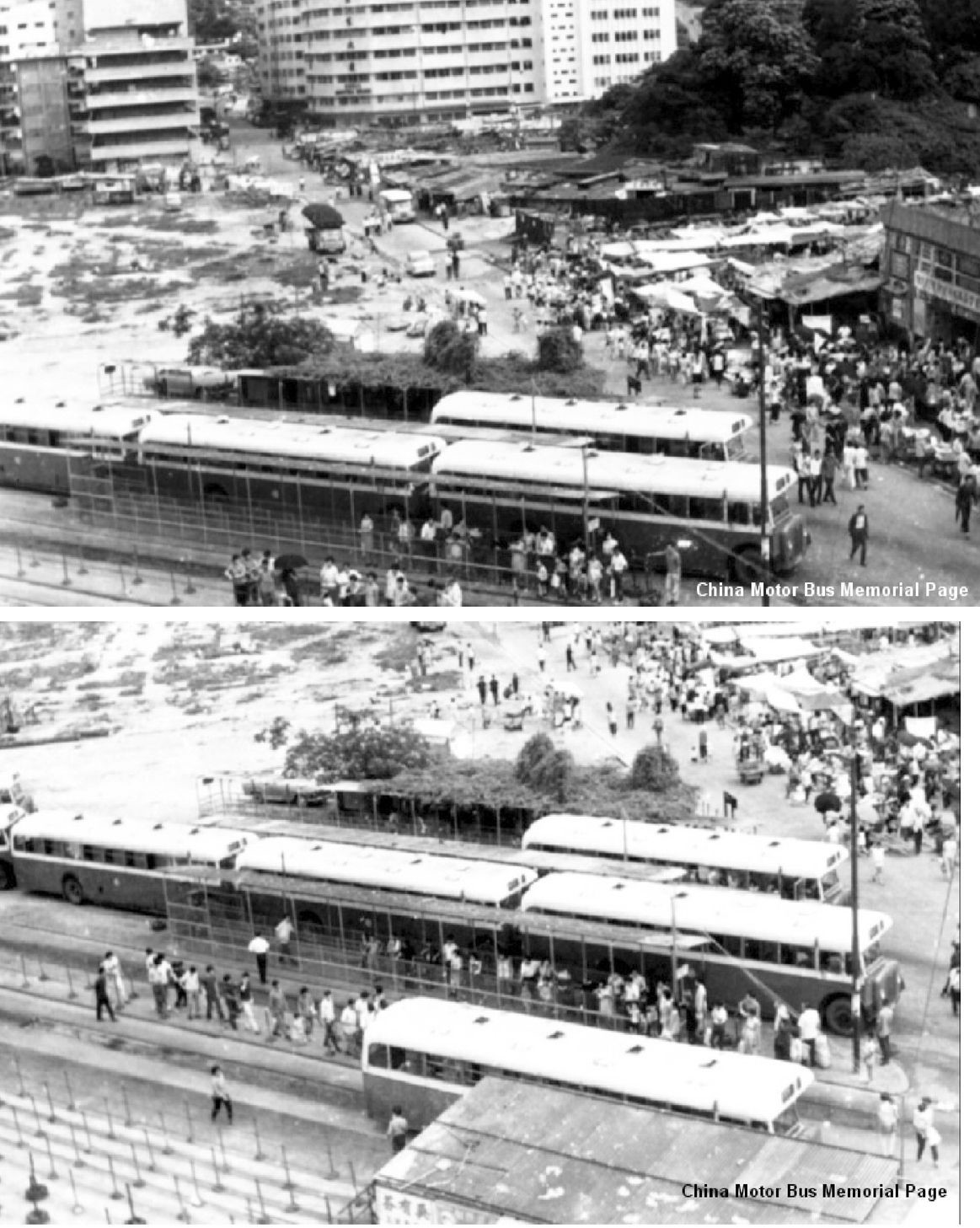

1961年柴灣巴士總站

1961年柴灣巴士總站

1960年代柴灣巴士總站,現已改建為柴灣地鐵總站。1961年柴灣徙置區陸續落成,人口不斷增多,加上香

島道(現稱柴灣道)與柴灣徙置區之間的道路擴闊工程完成,因此中巴於1961年將8號巴士總站從柴灣道與大潭

道交界處,遷移至柴灣村(現址為劉永生中學附近的永利中心)。

下圖左上方是房屋署的柴灣工業大廈,中間為利眾街,右面是利眾街12號蜆殼工業大廈,最右邊則是誠興大廈。

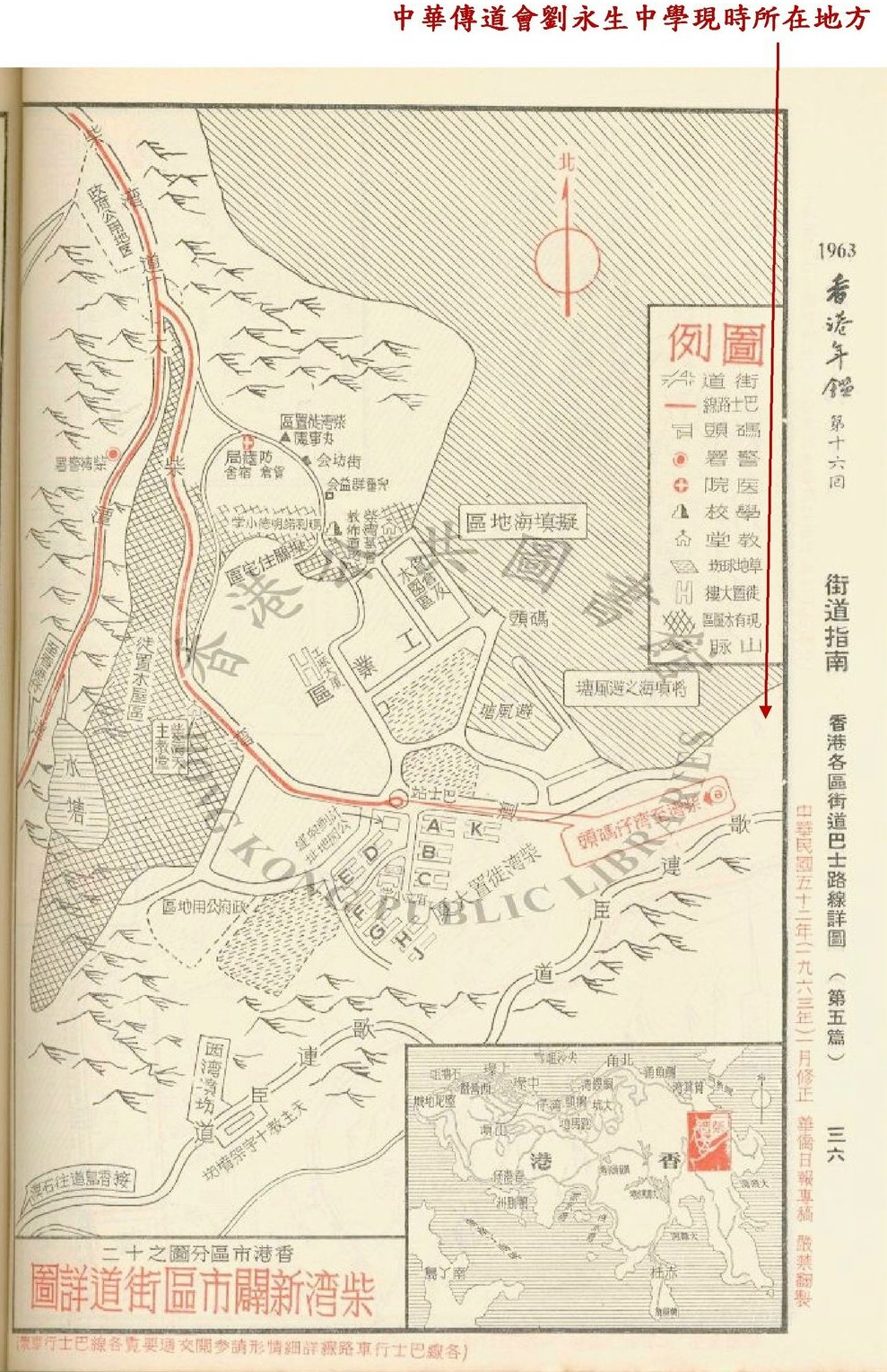

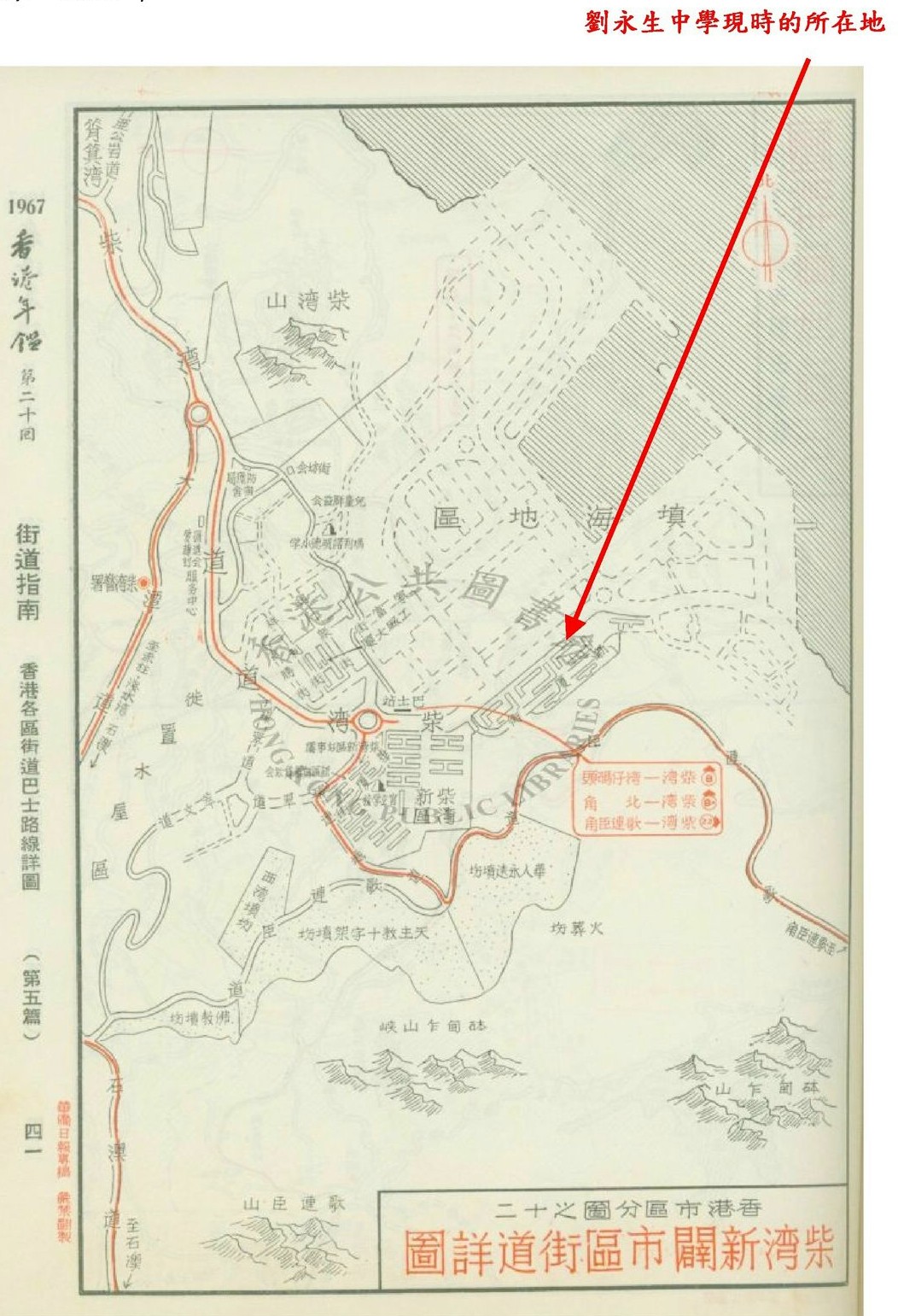

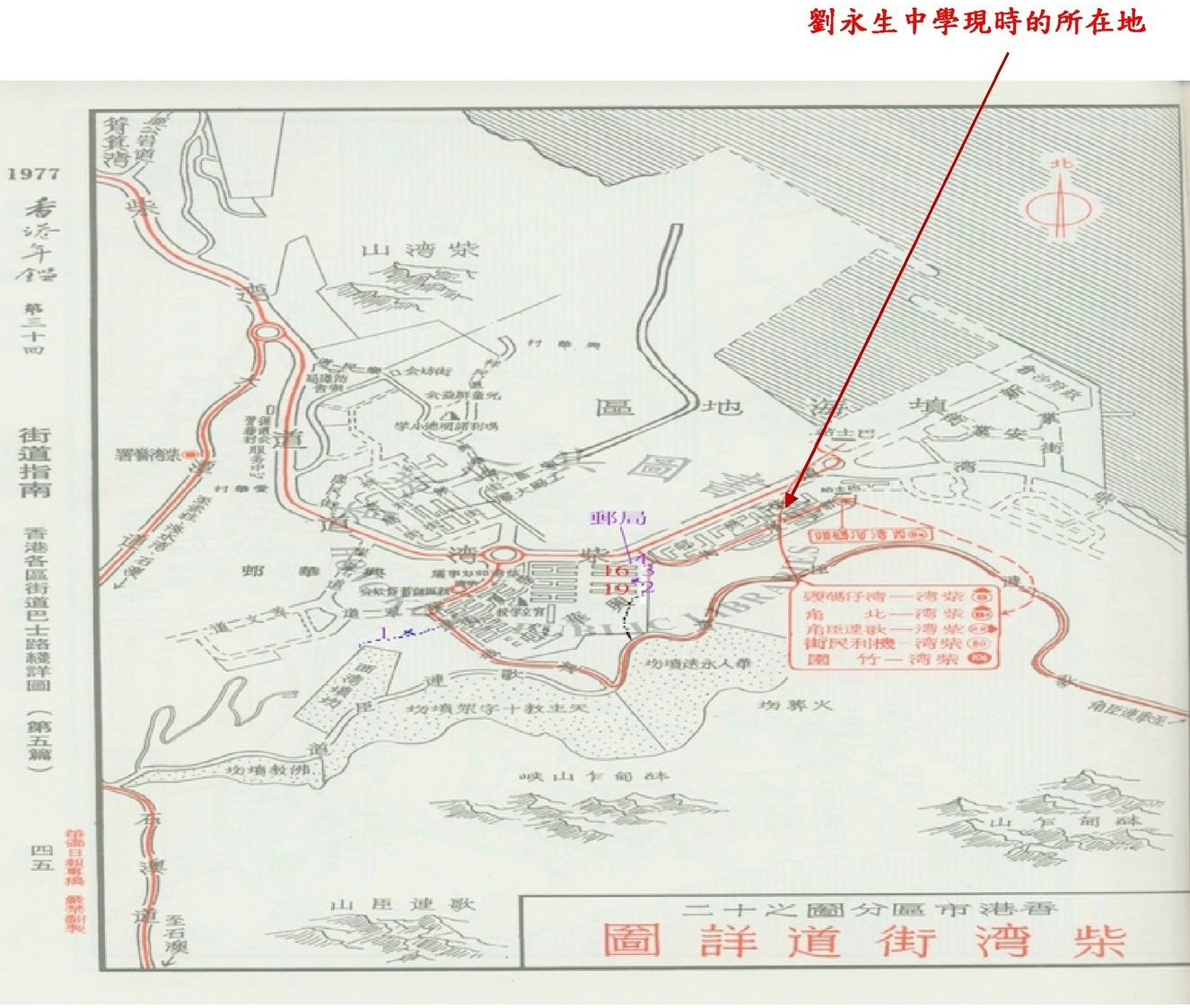

1963年、1967年和1977年柴灣地圖比對

(a) 1963年柴灣地圖中以英文字母和數字編排的,是舊柴灣村的屋宇座號。該處現為環翠村所在地。

(b) 1963年

(C) 1967年

(d) 1977年

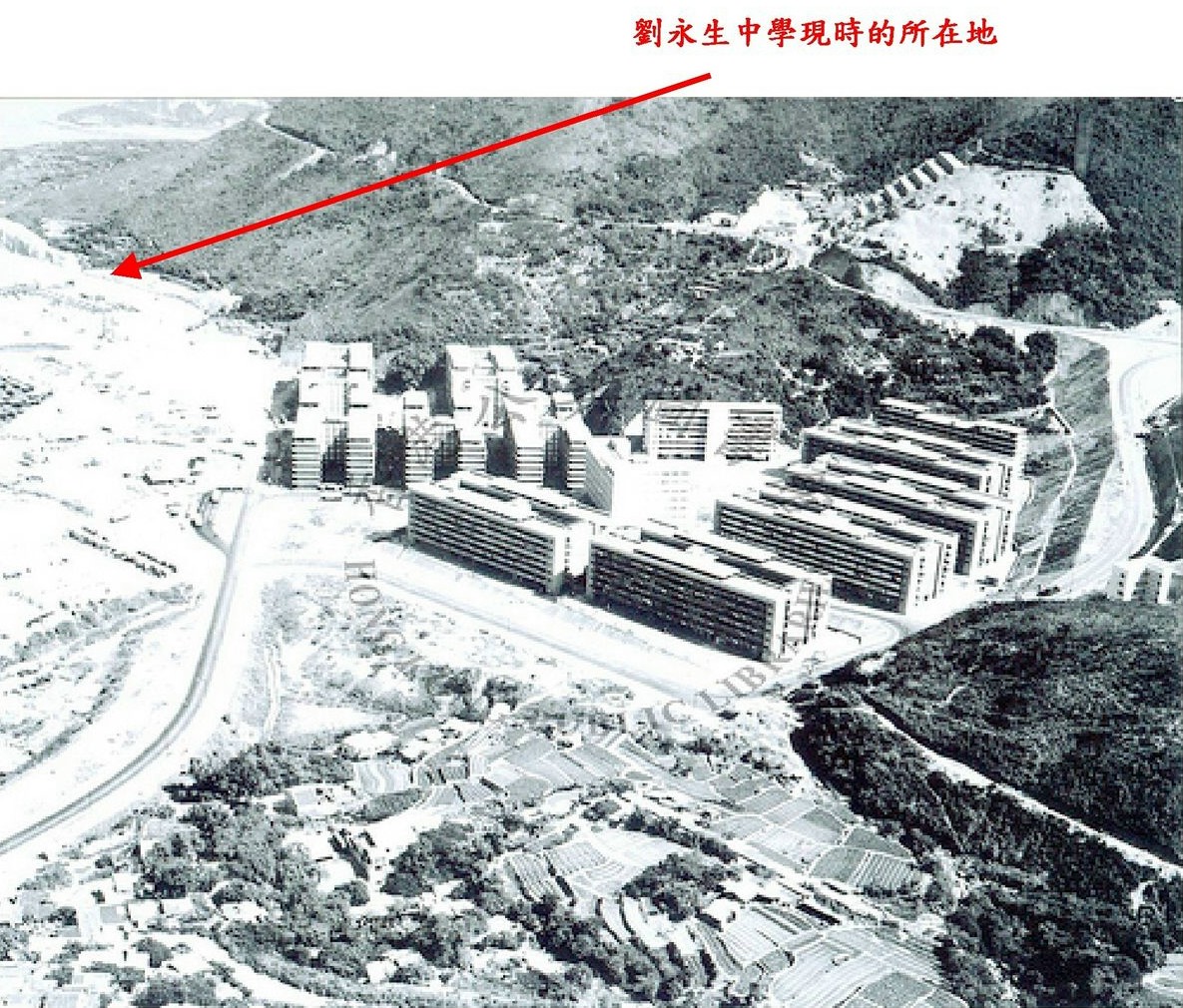

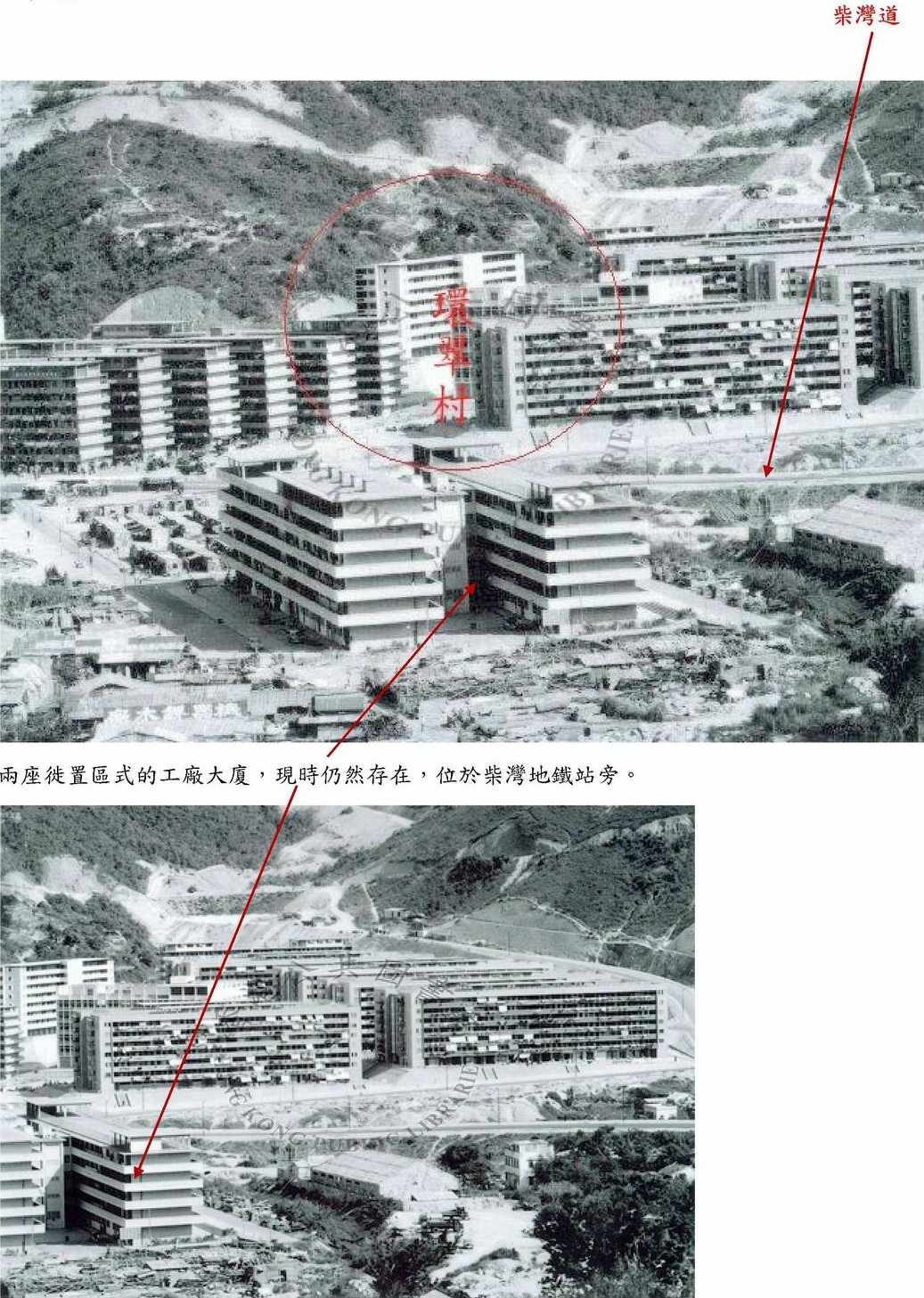

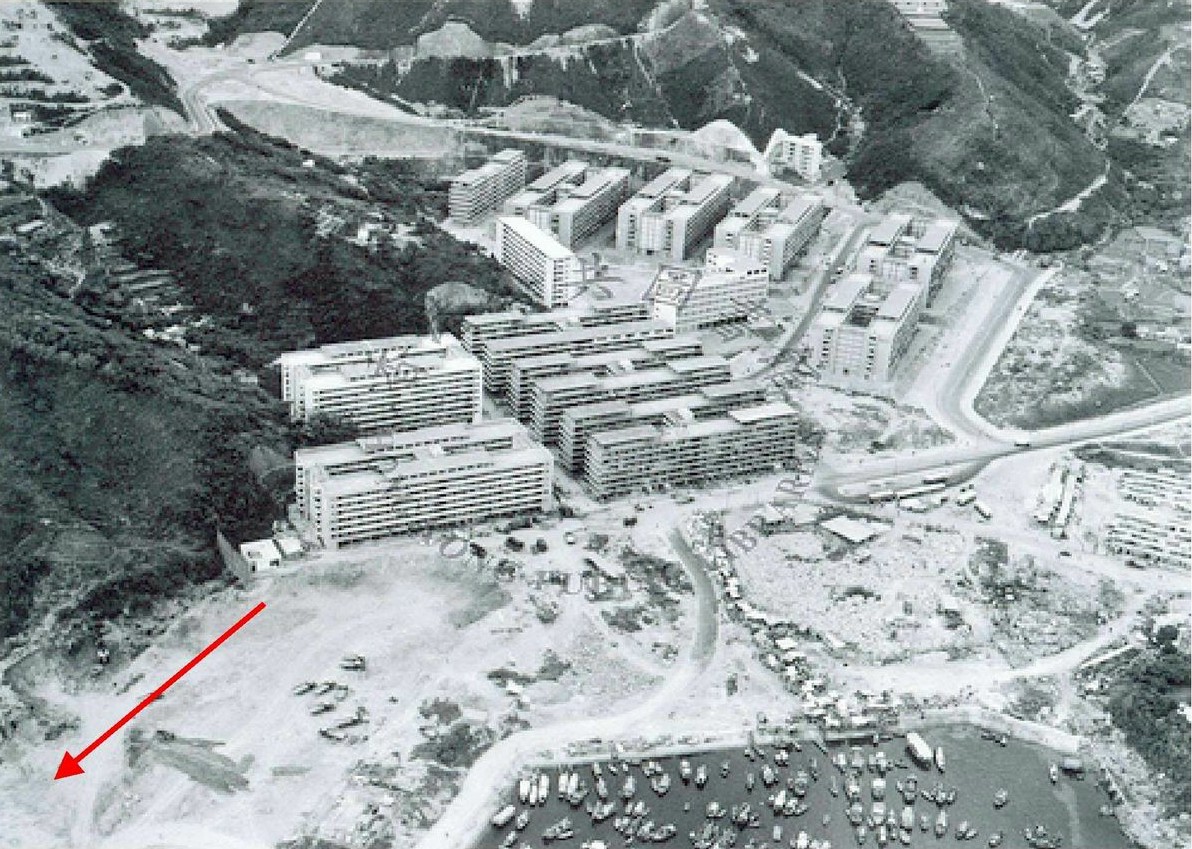

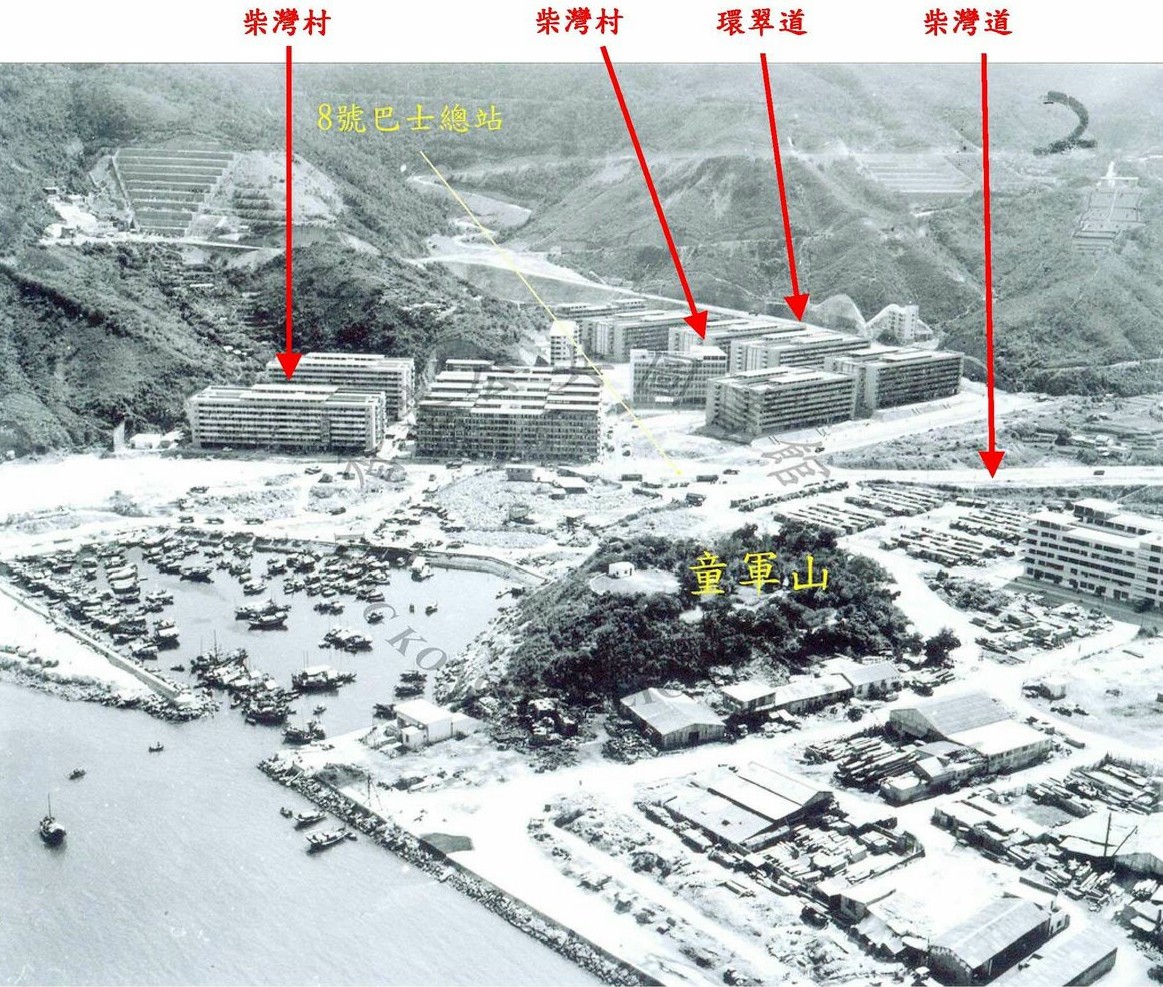

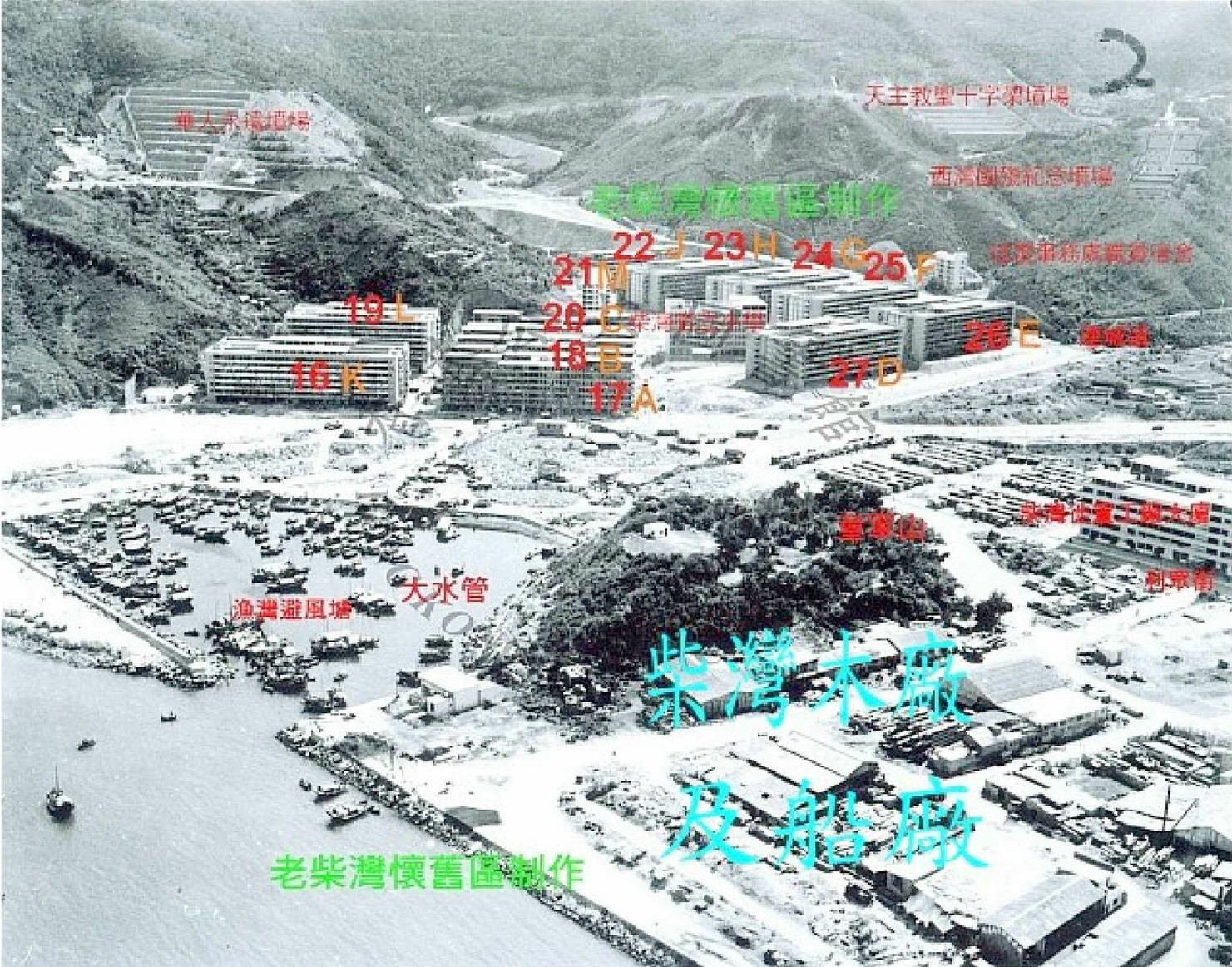

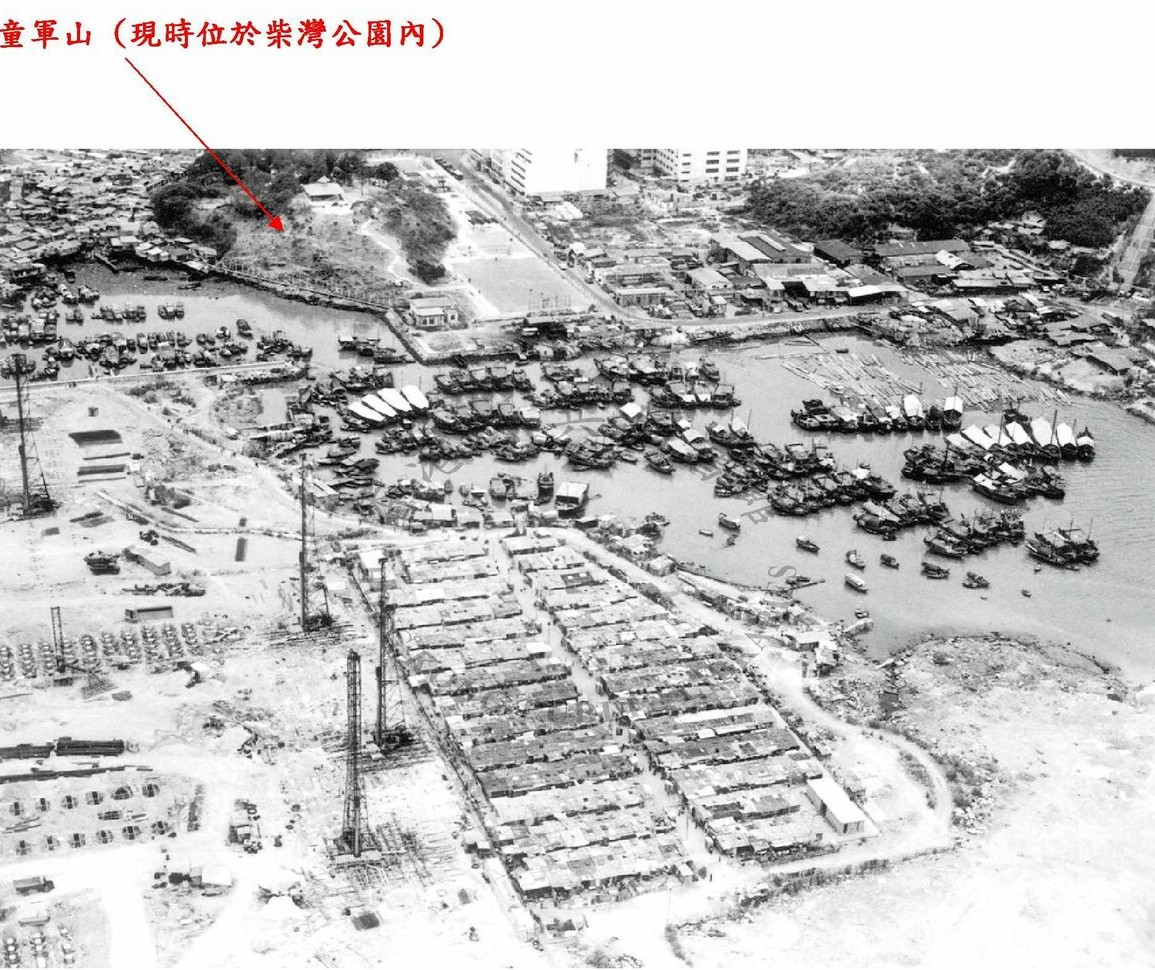

1963年柴灣村(柴灣新區)空中一景

左面填海區現在已建成柴灣工業區、漁灣村、翠灣村、柴灣地鐵站等地方。

1963年柴灣村

圖後是環翠村前身的柴灣村徙置大廈。沿柴灣道左行,大約10分鐘可到劉永生中學現址。

1963年柴灣村(柴灣新區)空中一景

左面土地現在已建成柴灣工業區、漁灣村、翠灣村、柴灣地鐵站等地方。

1963 An aerial view of Chai Wan Resettlement 。

Industrial area,Yue Wan Estate,Tsui Wan Estate and Chai Wan MTR station

are built on the land on the left nowadays.

1963年柴灣村(柴灣新區)空中一景

前面填海區及避風塘現在已建成柴灣工業區、漁灣村、翠灣村、柴灣地鐵站等地方。

沿箭咀方向前行約5分鐘,可到達劉永生中學現時所在地。

1963年柴灣村空中一景

1963年柴灣村

山麓為興建中的墳場。現時柴灣浸信會、興華村和峰華村等一帶地方,當時仍時一片山林。沿柴灣道向 左走大約10分鐘可到劉永生中學現址。

童軍山現在屬於柴灣公園內一個小山丘。山丘上有一塊童軍總會的紀念碑匾。

以前8號巴士總站,位於現時永利中心及宏德居一帶地方。

1963年柴灣村(柴灣新區)空中一景

左面填海區現在已建成柴灣工業區、漁灣村、翠灣村、柴灣地鐵站等地方。

1964年柴灣村

圖中為柴灣村第16座至27座。前方建築物為已被拆卸的徙置事務處職員宿舍。柴灣村25、26、27座是現在澤翠樓及 茵翠苑的所在地。

General view of Chai Wan Resettlement Estate. The building at the bottom of the image was the demolished Staff Quarter of Resettlement Department. (1964)

1964年柴灣空中鳥瞰圖

1966-1969年間柴灣 (一)

圖中右方為舊柴灣村第7至15座。本校位於當年柴灣村第9至12座。舊柴灣村第13座毗連保良局總理 聯誼會第一小學。該小學校舍於1999年8月31日起停用,本校因創校工程延誤,曾於1999年9月1日 至 13日借用該小學的棄用校舍開校。該位置現是聖公會柴灣聖米迦勒小學的校址。

舊柴灣村14座及15座,現時是劉永生中學對面的新柴灣?灣畔樓和灣映樓的所在地。

右下方為張振興伉儷書院。前邊新填地是現今的地鐵站、漁灣村、翠灣村、柴灣公園和工業區

等所在地。

1966-1969年間柴灣 (二)

右邊是柴灣村第13座。

前邊新填地遍佈木屋,是現今的地鐵站、漁灣村、翠灣村、柴灣公園和工業區等地方。

Chai Wan around 1966-1969.

Block 13 of Chai Wan Estate is on the right edge of the photo.

The reclaiming land had numerous squatters, and is now sited by MTR station, Yue Wan Estate, Tsui Wan Estate, Chai Wan Park and Industrial Area.

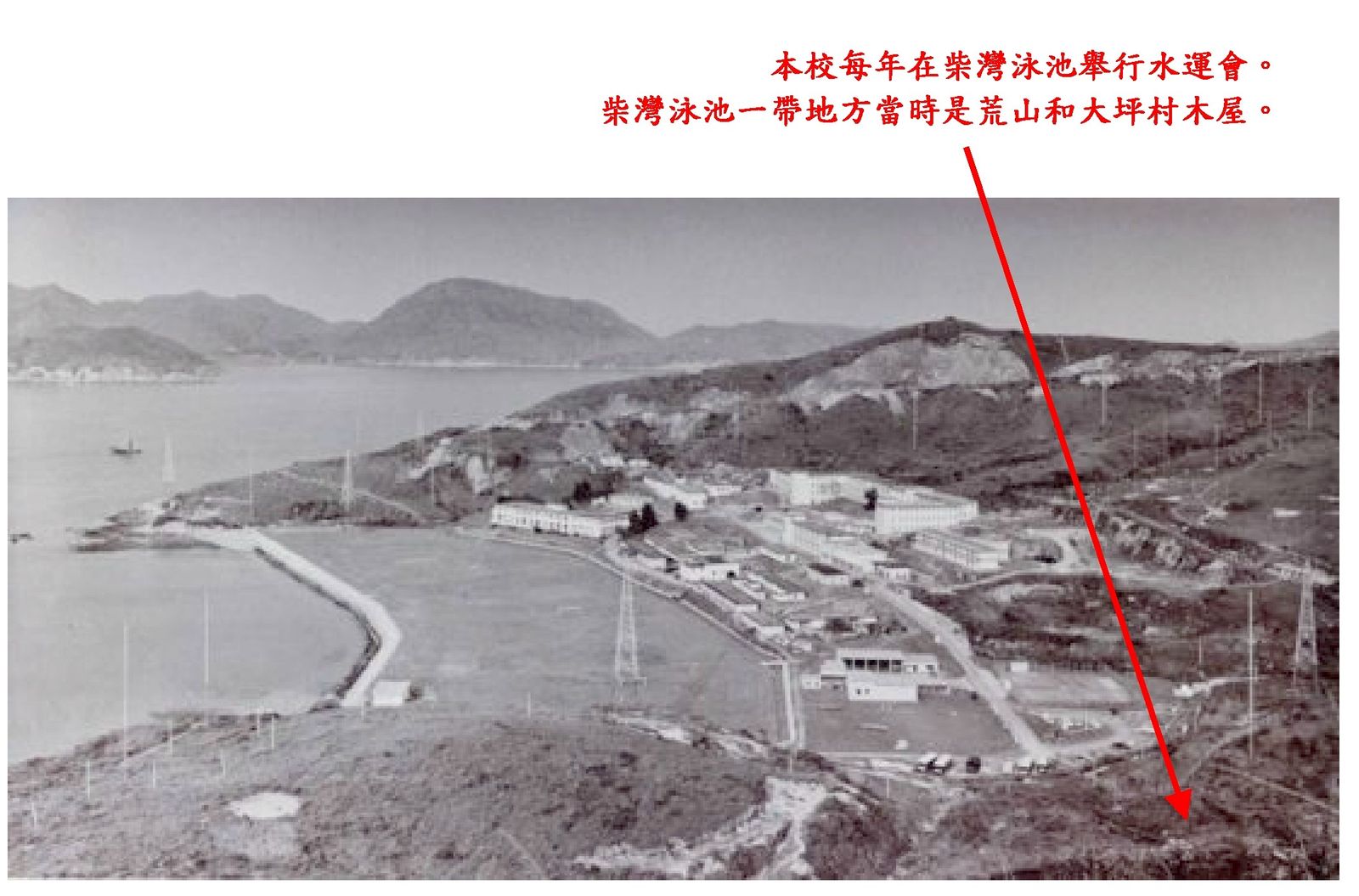

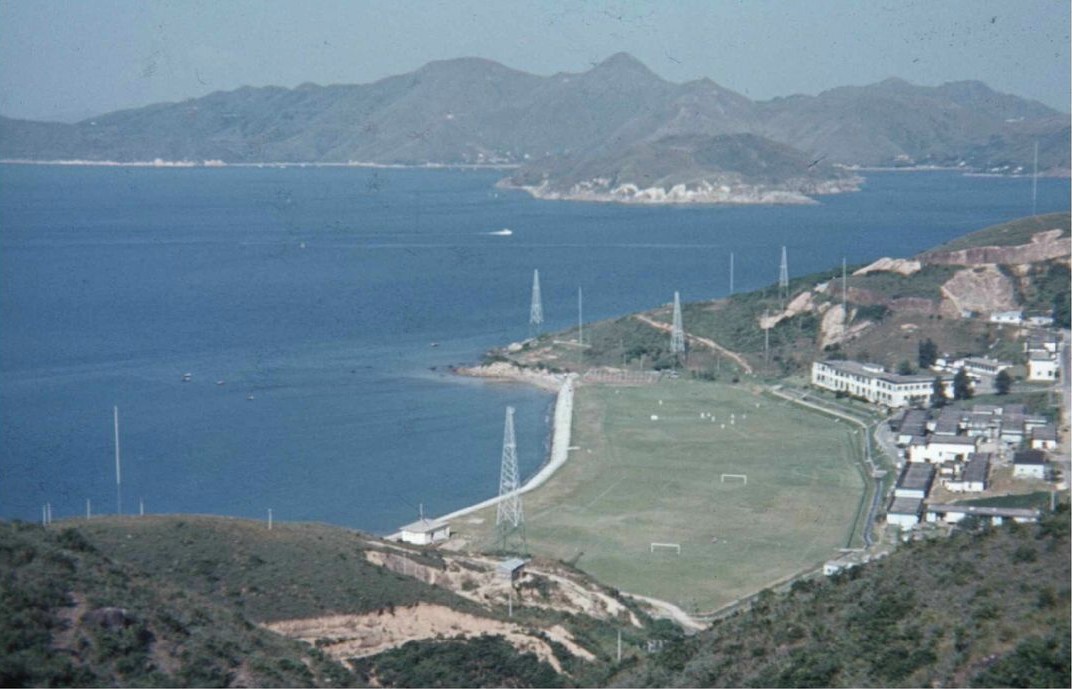

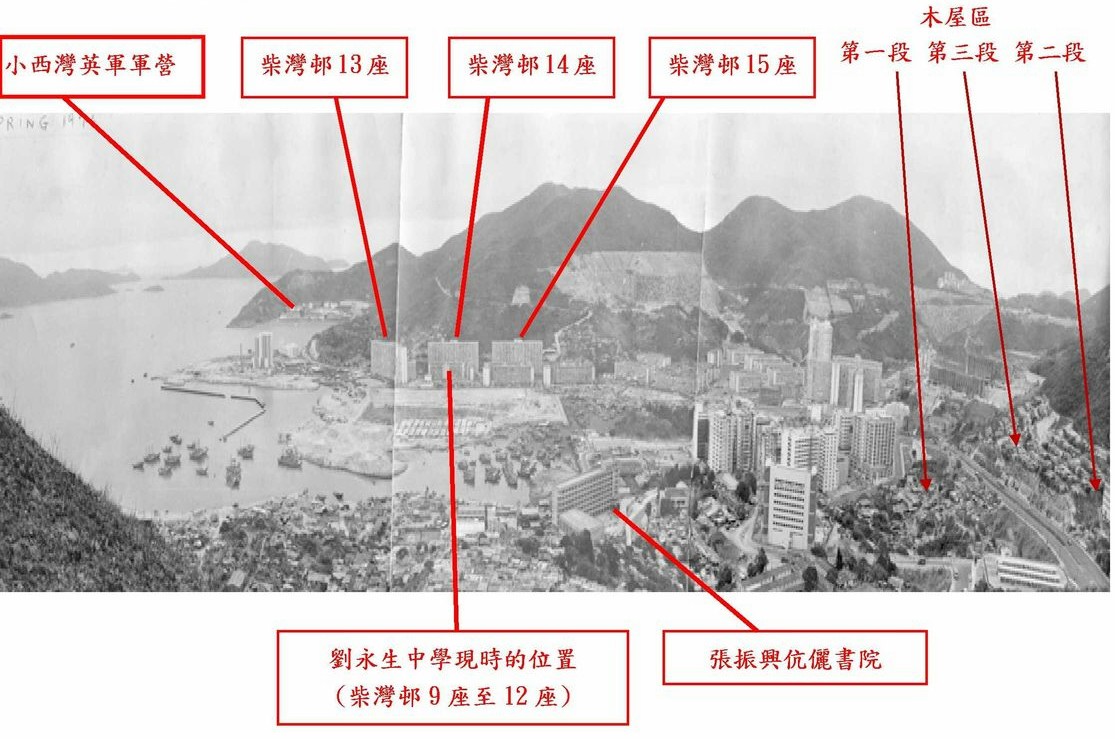

1970年代小西灣英軍軍營(一)

圖右方是當年小西灣英軍軍營及情報站。

(拍攝地點為歌連臣角道近小西灣食水庫。)

圖中可見英軍情報站的天線,西達大坪村木屋(即現今劉永生中學水運會舉行地點

- 柴灣泳池的所在地)的東面山坡(即現時小西灣村2期。)

當年,沿柴灣舊村13座(即現在聖公會柴灣聖米迦勒小學)步行,途經現時的富安閣

和富城閣(附近有一小養豬棚),再向前走,不遠處便有英軍守衛崗亭,市民不得進入。

在守衛崗亭可清楚看見岸邊有一個很大的足球場。位於現時衛理中學和富景花園附

近地方,當年有幾幢舊英式建築物。那幾條又高又長的英軍短波天線(見圖),現在仍

見得到。

後來,通往小西灣軍營的沿岸路邊,有一矮矮的石屎防波堤築起。打風的時候,大

浪沖擊防波堤,濺起高高的水牆,十分壯觀。

現時富怡花園的所在地,當時已填海。1980年代初期英軍情報站曾計劃在淺石灘擴

建。但1984年香港確定回歸中國之後,擴建工程沒有實行。該站在1980年代中期清拆,

只餘下現時富景花園後山的3支天線。至1980年代初期,政府仍未決定小西灣開發為住

宅區,所以地鐵港島線並無規劃延至小西灣。

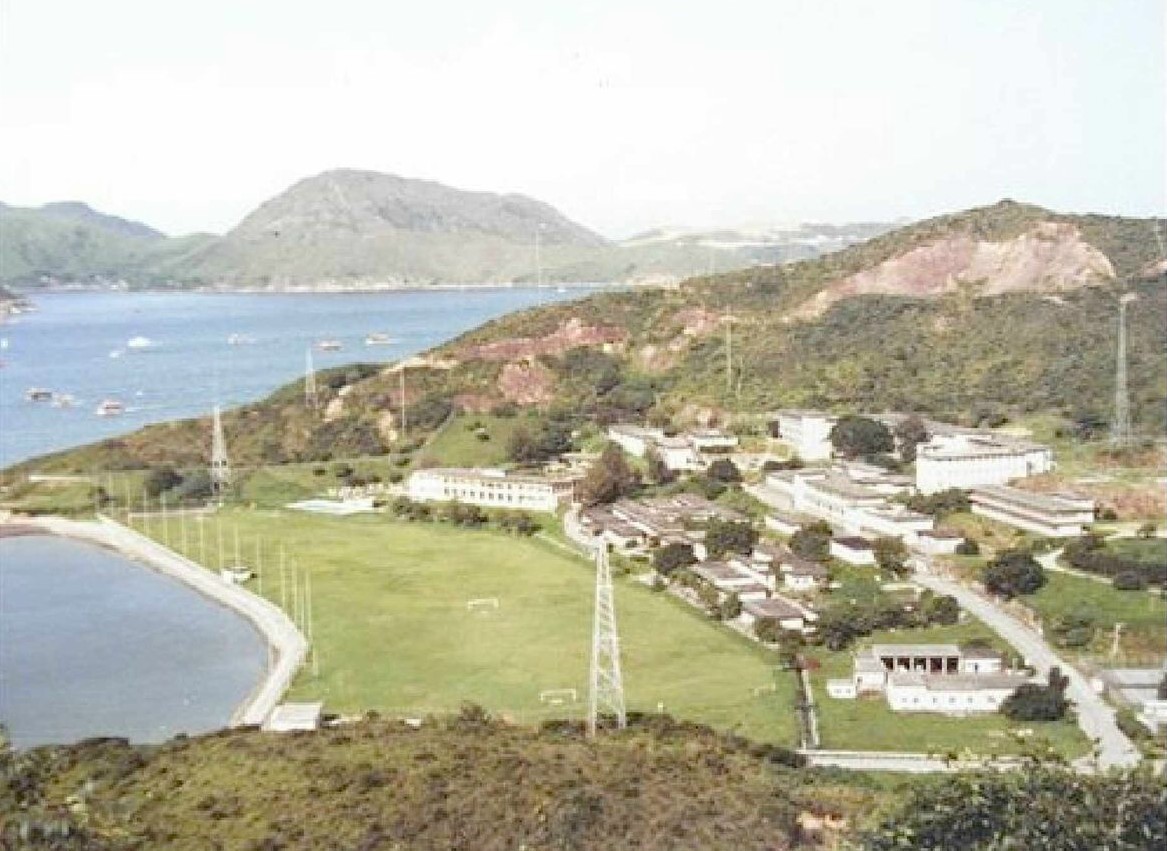

1970年代小西灣英軍軍營(二)

圖右方是當年小西灣英軍軍營及情報站。

(拍攝地點為歌連臣角道近小西灣食水庫。)

1970年代柴灣愛華村平房區 (攝於1978年)

圖為柴灣愛華村平房區,於1951年成立,後來拆卸,興建興民村及循道愛華村教會及

服務中心社區大樓。劉永生中學自創校起,獲循道愛華村服務中心社會服務部提供學校

社會服務。(View of Chai Wan Cottage Area in 1978. This area was established

in 1951 and demolished later for the construction of Hing Man Estate.)

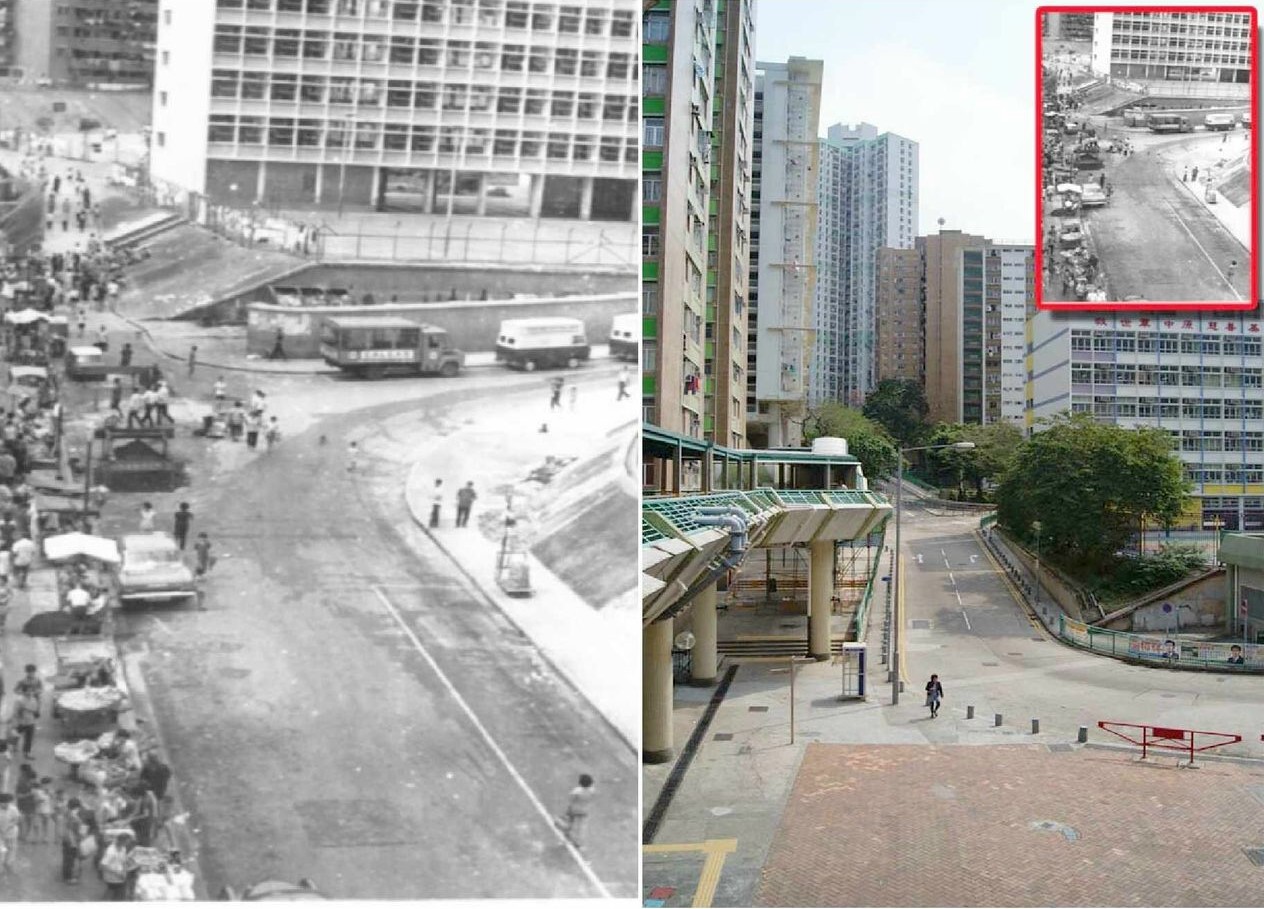

柴灣華廈街 (1970年代與2010年)

左圖: 1970年代勵志會馮瑞璋紀念學校。

右圖及下圖: 2008年起該處為救世軍中原慈善基金小學。

沿華廈街轉入新廈街步行大約5分鐘,可到劉永生中學。

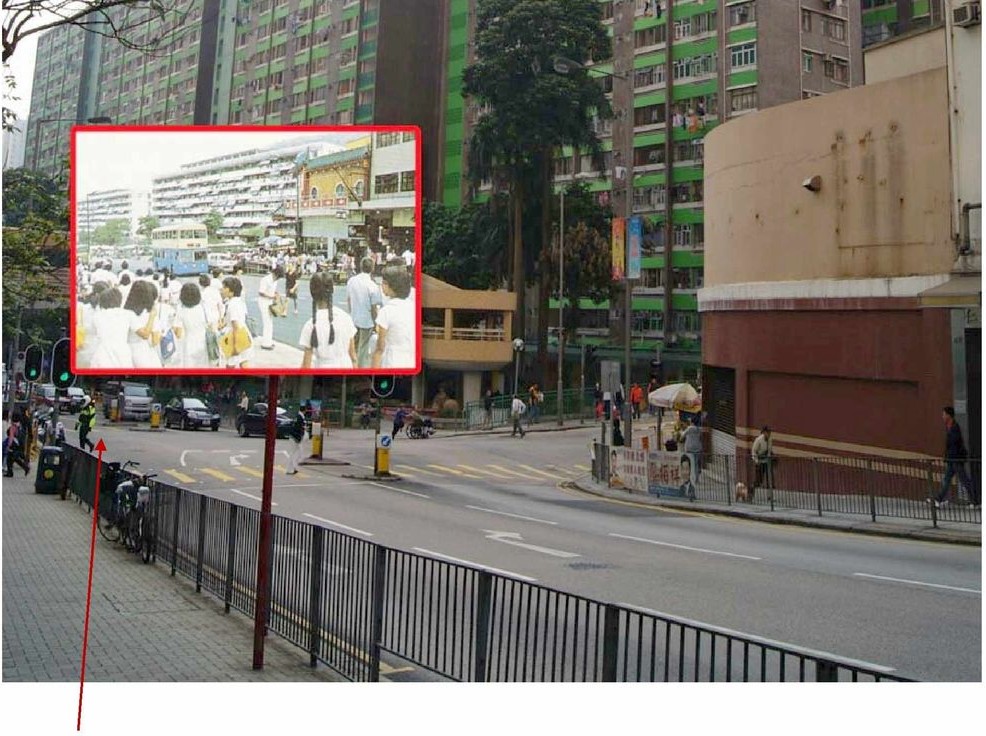

華廈街與連城道交界 (1970年代與2010年比較)

左邊最近的徙置大廈是舊柴灣村26座,同一邊較遠是25座,是現時環翠村褔翠樓及澤翠樓

的所在地。當時華廈街可以行車,有巴士經過,現時變成恬靜的環翠村私家路。

沿華廈街轉入新廈街步行大約5分鐘,可到劉永生中學。

當年今日---華廈街與連城道交界(1970年代與2010年)

環翠道與連城道交界 (1970年代與2010年比較)

沿環翠道轉入柴灣道和新廈街步行大約5分鐘,可到劉永生中學。

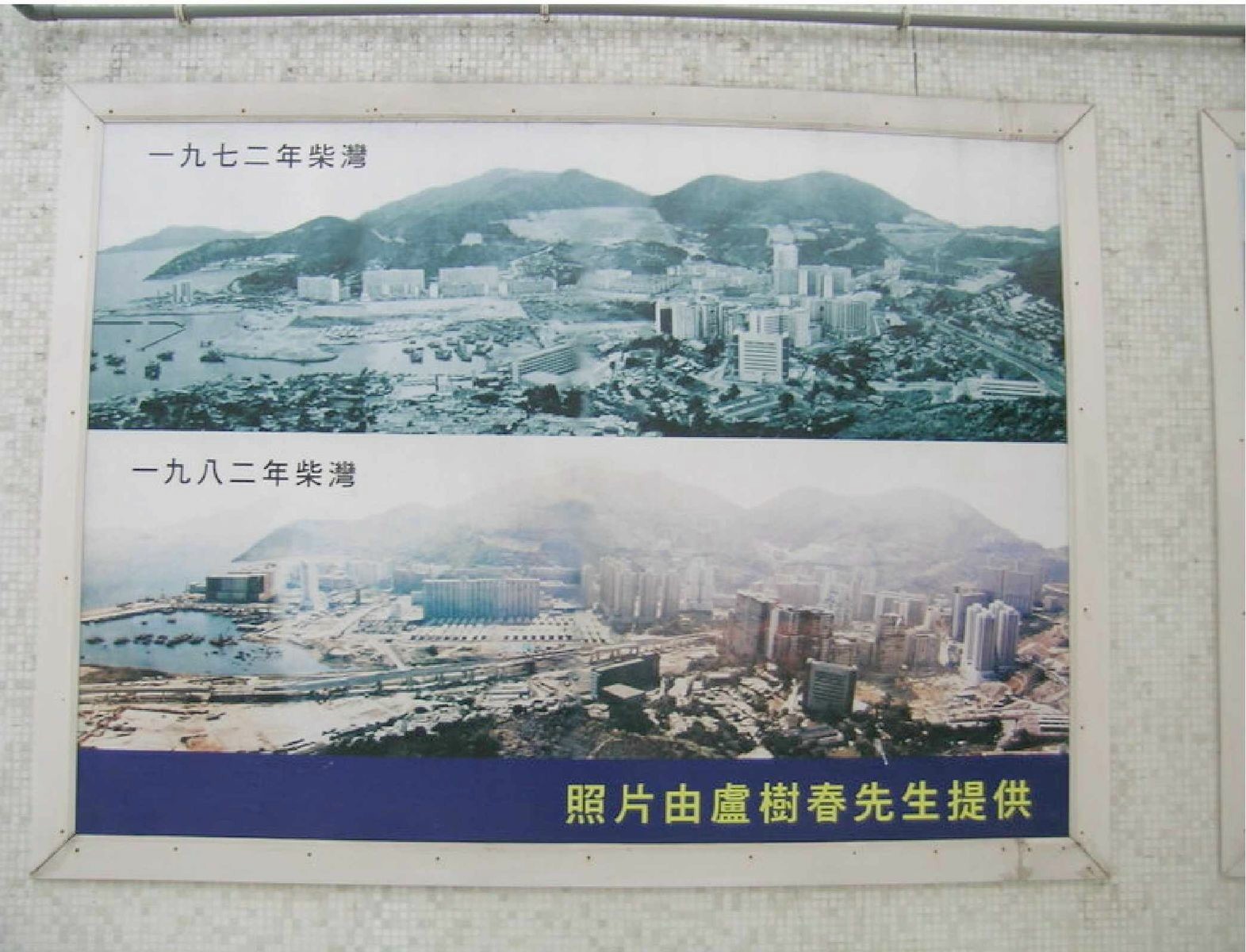

1972年柴灣

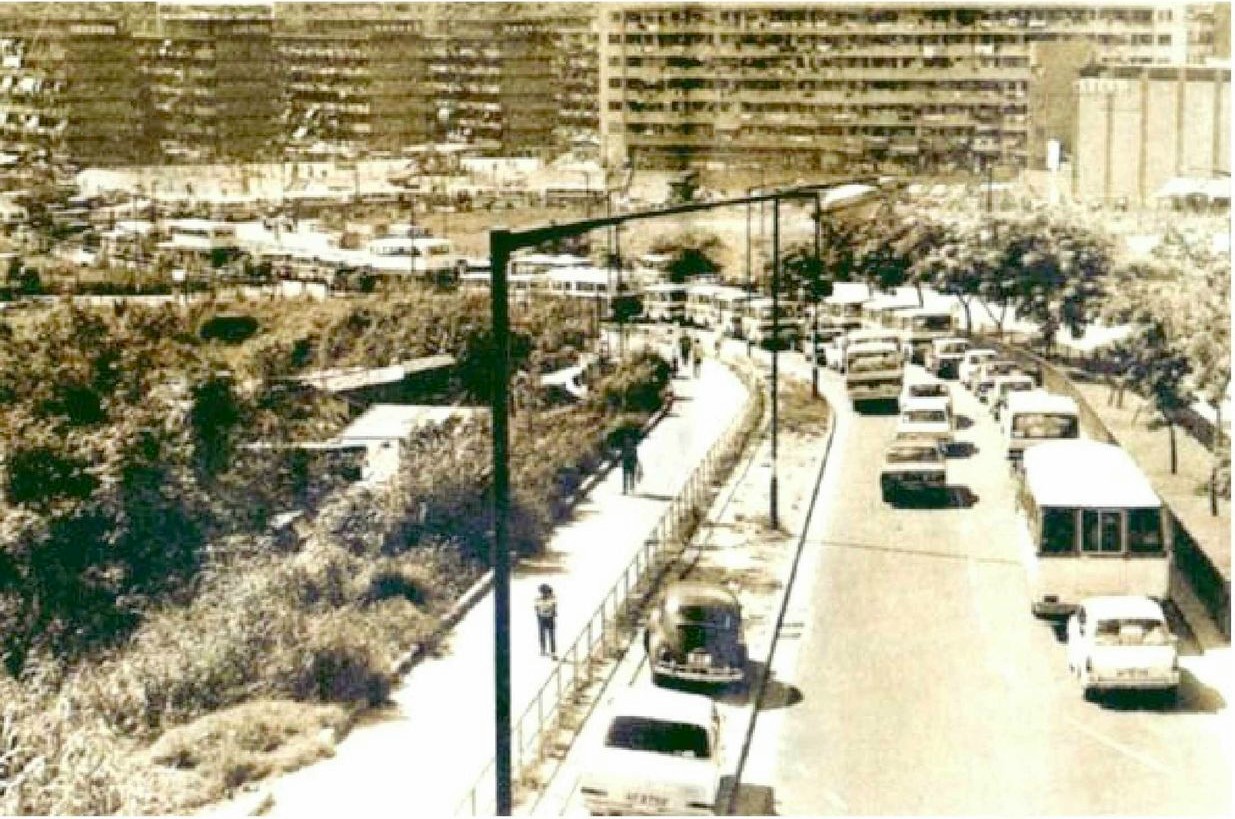

1972年柴灣道

此處為柴灣道斜坡,沿柴灣道下行約15分鐘可到達本校現時所在地方。

圖上方為舊柴灣村,左為現時高威閣和康民工業中心的所在地。

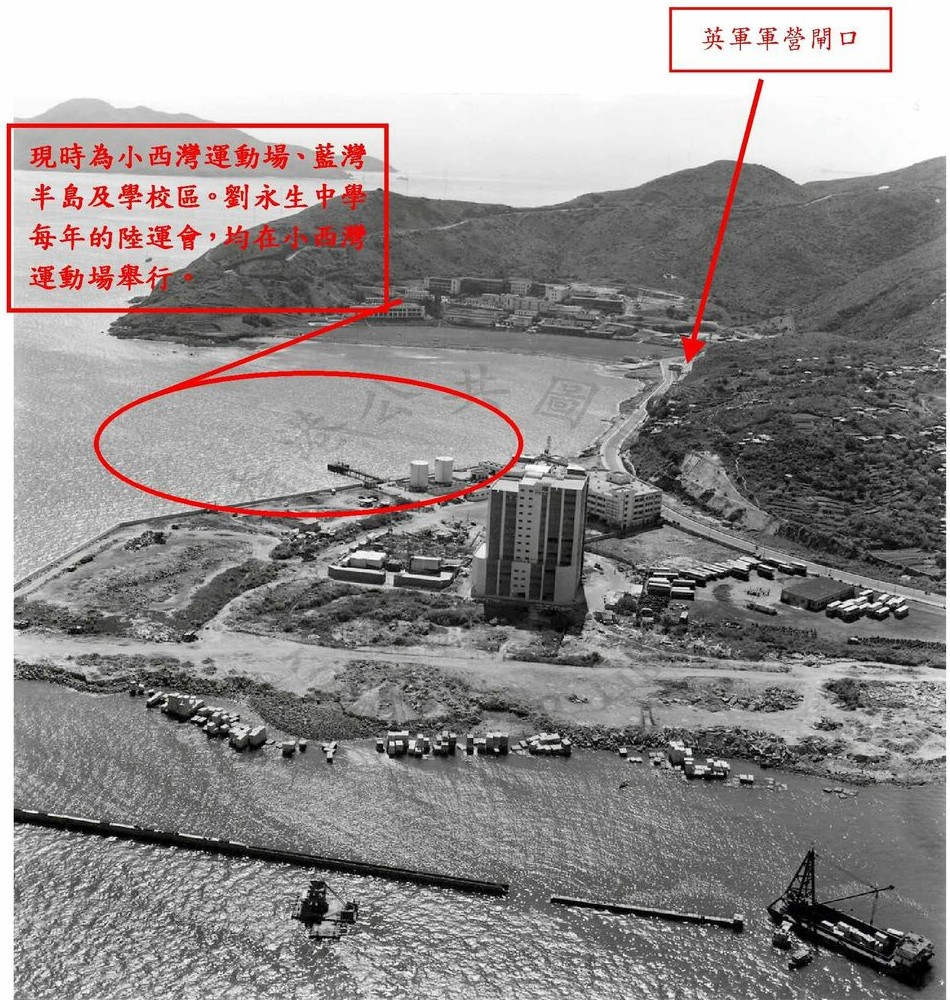

1973年小西灣英軍軍營和情報站以及附近地區

下圖遠方是名為「小西灣」的海灣以及英軍軍營和情報站。近方填海區是長益和合眾兩

座工業大廈,以及中華巴士公司車廠。(長益工業大廈仍然存在,合眾工業大廈則變成第

一亞洲大廈) 。

當年小西灣英軍軍營及英軍情報中心,是市民禁地,位置約為現時小西灣居屋

、學校和小西灣村。該英軍情報中心用作監視中國大陸,秘密得連「小西灣」這個

地名也不能出現在當時的地圖上。1984年,香港確定於1997年回歸中國後,港英政

府決定徹底毀滅該情報中心,以免洩漏機密。小西灣於1980年代後期被發展為新住

宅區。

現時位於的小西灣入口的巴士車廠和小西灣道,於小西灣填海前已經存在。當

年小西灣道的盡頭,便是英軍軍營及情報站的閘口。圖片右方有一堆山邊寮屋,是

大坪村,即現時柴灣泳池及小西灣村和曉翠苑。

1974年柴灣

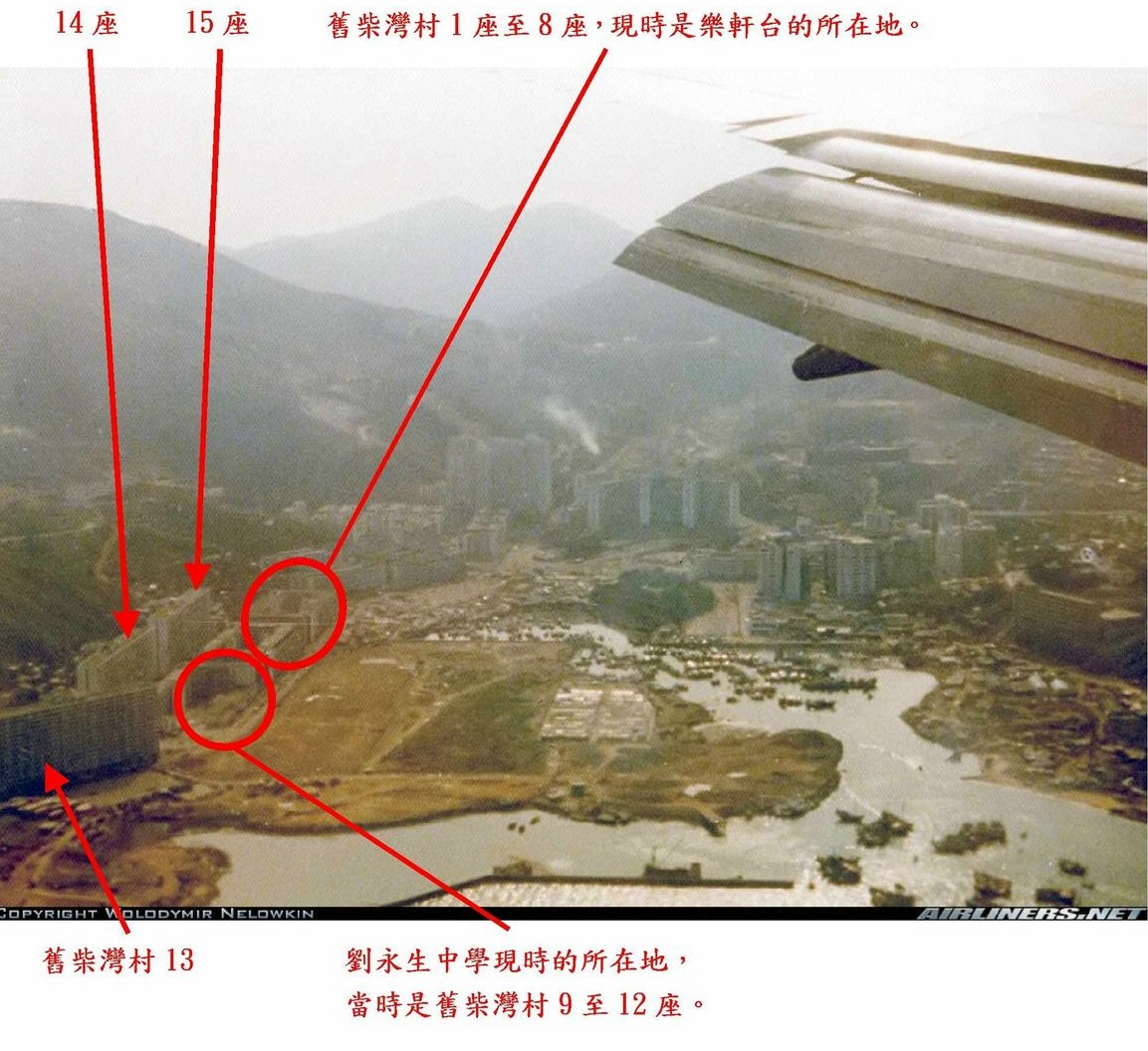

1974年柴灣全境。圖左為舊柴灣村,攝於1974年2月客機上。

舊柴灣村14座及15座,現時是劉永生中學對面的新柴灣村灣畔樓和灣映樓的所在地。

1976年柴灣

劉永生中學地處當年舊柴灣村9座至12座的地方。

劉永生中學對面的新柴灣村灣畔樓和灣映樓,當年分別是舊柴灣?14座及15座。

圖中的漁灣?當時還未完全建成。

註:

1.香港第三型徙置大廈一般樓高七層,但舊柴灣?第10及11座卻分別只有三層及兩層。原因是

興建第10座時,地基不穩,當興建到第三層時,樓宇部份地方倒塌。當時徙置事務處為了安

全起見,第10座只建到第三層便停工,以及將此座分成幾個部份。同樣為了安全原因,第11

座只建到第二層,後來更於1985年前被清拆。

2.舊柴灣村第10座,位於現時劉永生中學近柴灣道的紅磚操場、生態湖、旗竿、柴灣堂辦公室

、工友宿舍和籃球場的地方;11座即現時學校停車場的地方;9座即現時學校近樂軒台的籃球

場地方;12座即現時學校近新廈街的主樓和籃球場地方。

1980年代柴灣

舊柴灣村9座至12座,是本校現時的所在地。

舊柴灣村14座及15座,現時是劉永生中學對面的新柴灣?灣畔樓和灣映樓的所在地。

1980年代柴灣

漁灣村旁的建築物、信愛小學對面工廠區,以及杏花村全部未興建。

1980年代柴灣道 (與2010年比較)

第一幅圖是1980年代柴灣道。遠處中間是環翠?。圖右為漁灣村巴士站, 右旁棚架上正安裝「漢寶酒

樓」及「押」兩個牌匾。漢寶酒樓後易名為東方漁港酒樓。當鋪「押」字牌匾現時(2010年)仍懸掛。

下面兩幅圖是2010年7月柴灣道,可與1980年代上圖比較。

2007年柴灣比較圖

(相隔24年,背後山脊輪廓依舊,但柴灣已面目全非了。)

2004年柴灣

2004年柴灣

1983年柴灣地鐵地盤

1984柴灣地鐵站地盤

柴灣工廠大廈

(這兩座舊式徒置區樓宇設計的工廠大廈,現時仍存在,地處柴灣地鐵站旁邊。)

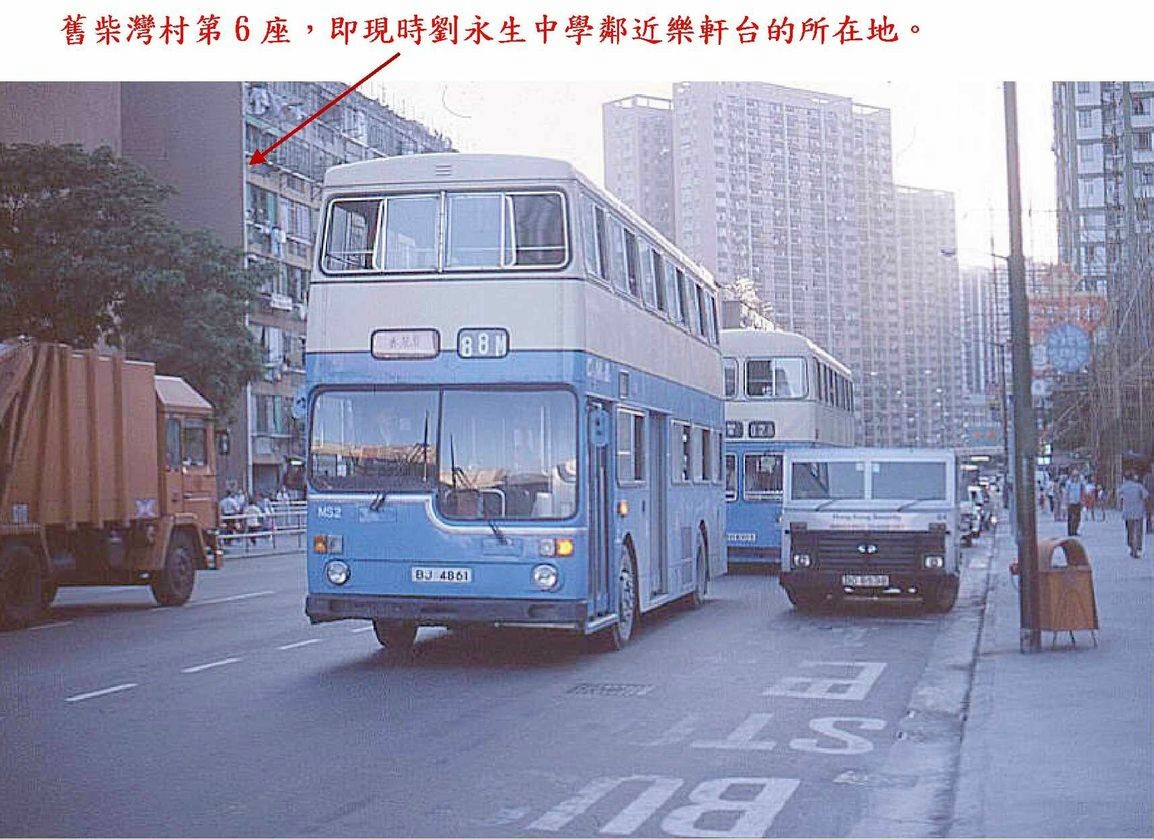

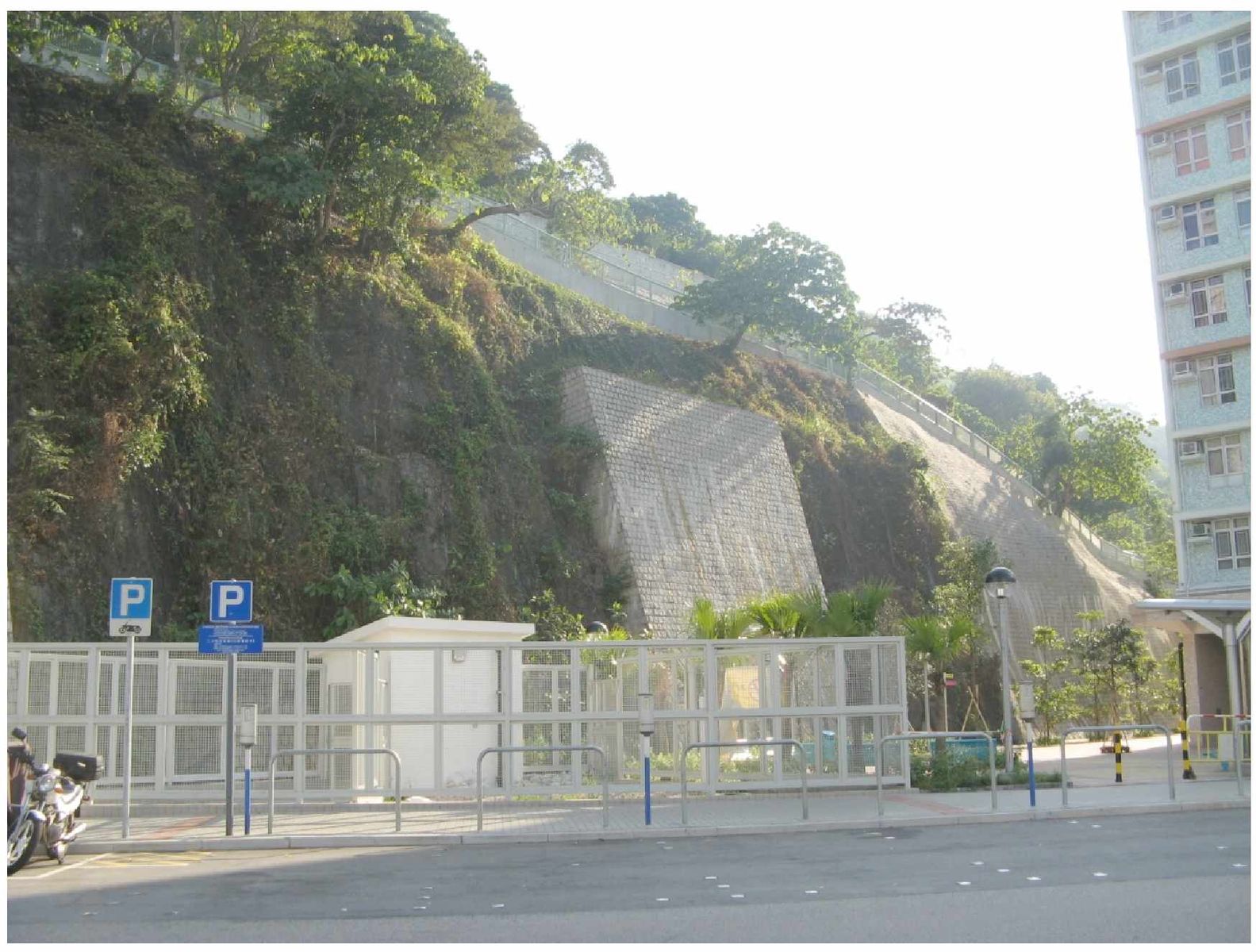

柴灣新廈街巴士總站 (1985年之前)

1980年代,8號及80號的巴士總站設在新廈街柴灣泳池外的斜路下方(圖右)。圖後為明愛

柴灣馬登基金中學的防土牆。拍攝位置為現時中華傳道會劉永生中學停車場閘口的地方。

新廈街以往是掘頭路,巴士司機需要在圖中位置先掉頭,然後才將車泊好。巴士需要倒車

平排停泊,上客時才會駛到上客位。後來,政府將圖後的斜坡改為馬路,將新廈街延長至現

時柴灣泳池的迴旋處。後來常安街巴士總站啟用,8號、80號及83號改以常安街為總站,最後

才搬入小西灣。

1990年代和2000年至2009年,這地方是貨車和旅遊巴士考泊位的地方。至2010年7月起,該

處是電單車停車場及新柴灣?公園,供市民休憩。

1980年代

2010年12月

1990年代舊柴灣村6至8座、9、12座、14座、15座

柴灣村第9至12座乃現時劉永生中學位置。第9至12座於1996年拆卸,於1999年建成劉永生中學。

舊柴灣村14和15座於2001年拆卸,原址與建新柴灣村灣畔樓和灣映樓,於2010年6月入伙

![]()

1990年代初柴灣村9座、12座和13座

柴灣村9座至12座,於1996年拆卸,1999年建成劉永生中學。

圖最右方是仍在興建中的樂軒台。

圖下方的巴士總站和油站,現時仍然存在。

1991至1992年新廈街

巴士旁邊的空地是舊柴灣村拆卸後的空地,當時樂軒台還未在此動工興建。

圖中背景的白綠色大廈是金源洋樓。沿新廈街向右走大約3分鐘可到劉永生中學現址。

(當時柴灣道需要進行道路工程,所有行經柴灣道往巴士廠方向的巴士,均需改經新廈

街,故出現了606號巴士行經新廈街的情景。)

1998年5月及6月本校地盤

舊柴灣村第9至12座於1963年興建,於1996年拆卸,原地於1999年9月建成本校 - 中華傳道會劉永生中學。

下圖顯示該處於1998年仍是校舍地盤。圖右上角是舊柴灣村13座和保良局總理聯誼會第一

小學。本校因創校工程延誤,曾於1999年9月首兩星期借用該小學的棄用校舍開校。該位置現是聖公會柴灣聖米 迦勒小學的校址。

![]()

1998年10月至1999年7月本校地盤

舊柴灣村第9至12座於1963年興建,於1996年拆卸,原地於1999年9月建成本校 - 中華傳道會劉永生中學。

下圖顯示該處仍是校舍地盤。圖右是漁灣村,圖左是舊柴灣村14座及15座。該兩座公屋於2001年中開始拆卸,於2010年6月原地建成新柴灣村灣畔樓和灣映樓。

1999年7月舊柴灣村14和15座

劉永生中學位於舊柴灣村14座對面。圖右是柴灣?15座,在樂軒台對面。

這兩座樓宇在2001年中拆卸,是舊柴灣?最後拆卸的屋宇。

原址興建2幢新柴灣村屋宇,命名為灣映樓和灣畔樓,於2010年6月入伙。

(舊柴灣?14和 15座是16層高的第四型徒置大廈)

2000年舊柴灣村14及15座

下圖為新廈街。右邊行人路旁為劉永生中學。

舊柴灣村14和15座為當時柴灣村僅存的屋宇,後於2001年中拆卸,原址與建新柴灣村灣畔

樓和灣映樓,於2010年6月入伙。